Дорогие коллеги, дорогие друзья!

В последние часы уходящего года хочется сделать как много больше дел, чтоб не тащить их груз в новый год, тех дел, что всегда откладывались на «потом». Это действительно важно, и многим из нас просто физически дискомфортно ощущать некий...

Вида Габор (венгерский художник 1937-1999).

Снежный друг. 1990 г.

Группа «Секрет». Последний час декабря. 1985 г.

Синий вечер, зимний ветер…

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / В МОСКВЕ С 11 ПО 13 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ XXIX РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС – 2025

XXIX Российский онкологический конгресс – одно из ключевых событий профессионального сообщества, объединившее специалистов со всей России в очном и онлайн-формате. В течение трех дней конгресс стал площадкой для обсуждения...

ЭКЗАМЕН RUSSCO ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ

Экзамен включал 100 вопросов по ключевым темам: диагностика, механизмы действия противоопухолевых препаратов, выбор тактики ведения пациентов и лекарственная терапия опухолей. В разработке экзаменационных заданий приняли участие...

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ / РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ CASSANDRA ПРИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ И ПОГРАНИЧНО РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В журнале Lancet опубликованы результаты рандомизированного исследования III фазы CASSANDRA для определения наилучшего предоперационного или периоперационного режима у пациентов с резектабельной или погранично резектабельной...

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ / ИССЛЕДОВАНИЕ TRADE: ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДОЗЫ АБЕМАЦИКЛИБА СНИЖАЕТ РИСК ТОКСИЧНОСТИ И ОТМЕНЫ ПРЕПАРАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Абемациклиб – ингибитор циклин-зависимых киназ 4 и 6 (CDK4/6) – стал важным компонентом адъювантной терапии у пациенток с гормонорецептор-положительным (HR+), HER2-отрицательным раком молочной железы (РМЖ) ранней стадии с...

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ / МЕТРОНОМНЫЙ РЕЖИМ ПРИЕМА КАПЕЦИТАБИНА ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ТРОЙНЫМ НЕГАТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тройной негативный рак молочной железы (ТНРМЖ), диагностируемый у 15-20% больных раком молочной железы (РМЖ), демонстрирует высокий риск раннего прогрессирования (до 30%) несмотря на стандартную адъювантную терапию. В...

УГОЛОК РАДИОТЕРАПЕВТА / BRALIBREST: БРАХИТЕРАПИЯ ПРИ ОЛИГОМЕТАСТАЗАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕЧЕНИ – НОВЫЕ ДАННЫЕ

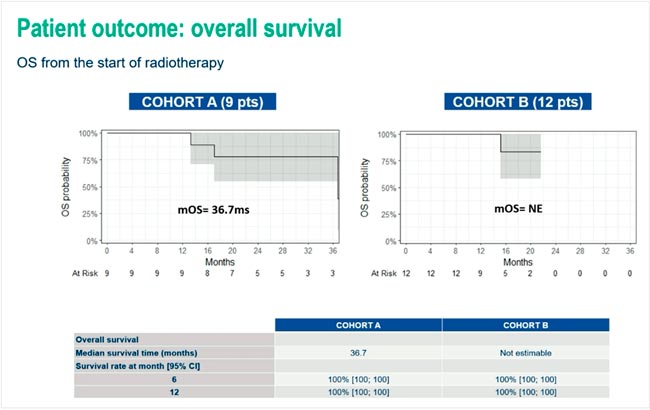

Исследование BRALIBREST – самое крупное на сегодня (107 пациенток), в котором авторы оценивали высокодозную брахитерапию под КТ-контролем для лечения олигометастазов рака молочной железы в печени...

УГОЛОК РАДИОТЕРАПЕВТА / НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОИММУНОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА?

Рак пищевода и желудка – распространенное заболевание с неблагоприятным прогнозом. Стандартным методом лечения местнораспространенного заболевания является неоадъювантная химиолучевая терапия (ХЛТ) с последующей операцией...

НОВОСТИ SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM 2025

Ежегодно в декабре в San Antonio проводится важный симпозиум, посвященный терапии рака молочной железы (РМЖ). Наверное, каждый онколог, сфокусированно занимающийся РМЖ, мечтает посетить это мероприятие. В кулуарах San Antonio...

НОВОСТИ ESMO 2025 / НОВОСТИ ESMO 2025: ЖКТ

2025 год – юбилейный для ESMO. За 50 лет Общество стало флагманом не только европейской, но и мировой онкологической науки и практики, насчитывая более чем 45 тысяч членов. Ежегодно на конгрессе исследователи со всего мира...

НОВОСТИ ESMO 2025: ГЕРМИНОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ

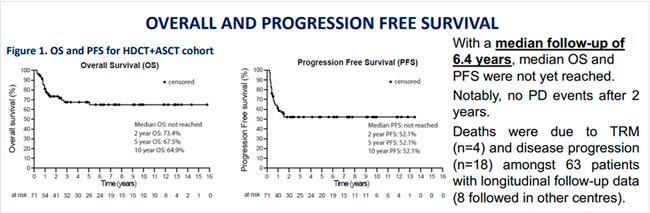

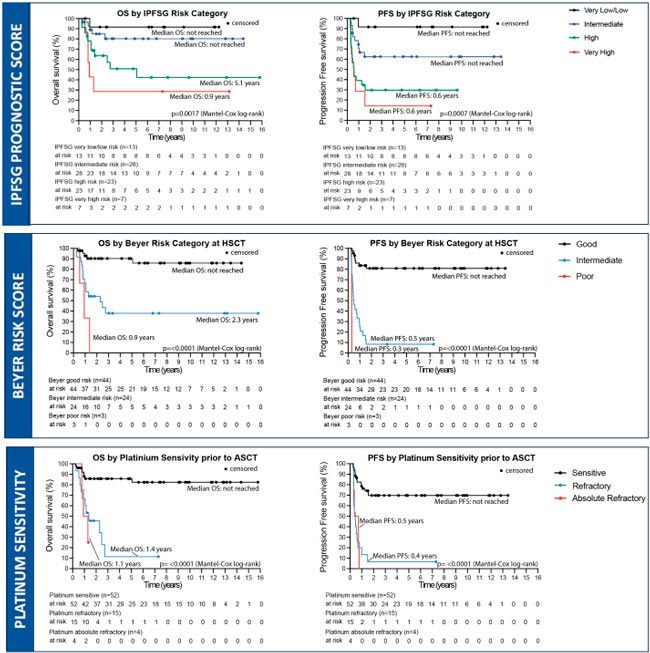

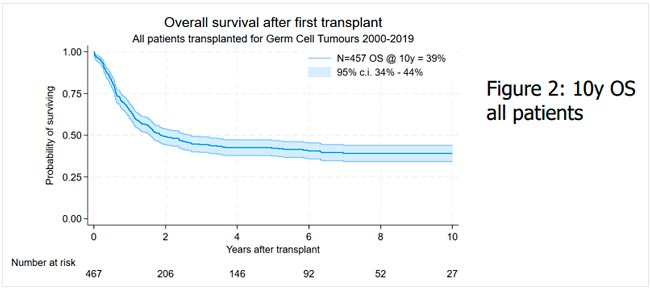

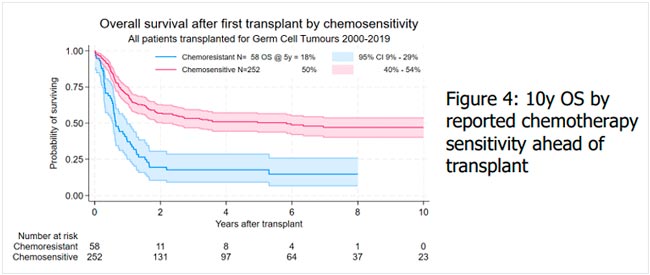

Герминогенные опухоли часто остаются вне контекста крупных рандомизированных исследований и широкого внимания публики, однако в таких сообществах, как RUSSCO, ESMO и ASCO, им посвящаются отдельные доклады и целые ряды на...

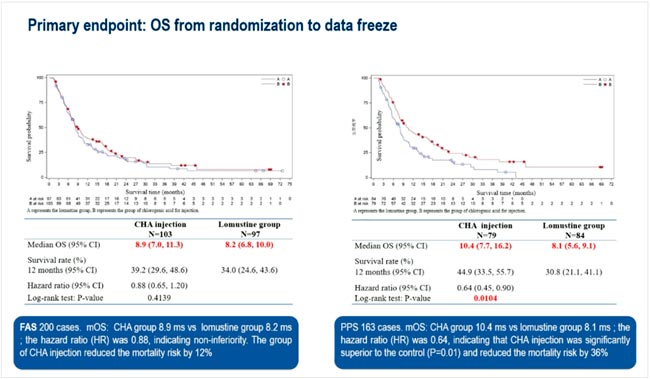

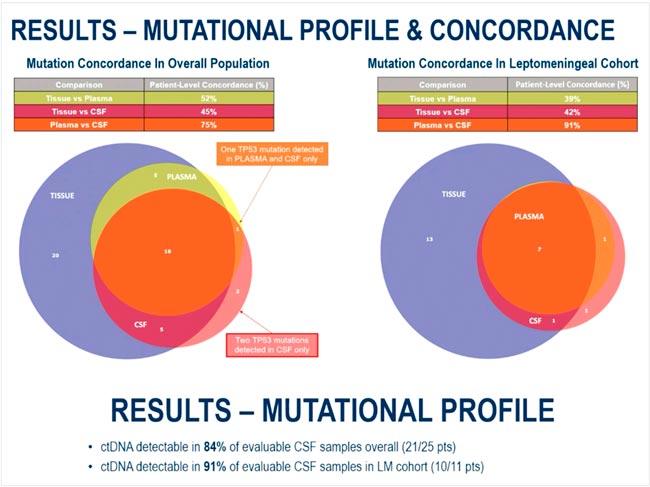

НОВОСТИ ESMO 2025: НЕЙРООНКОЛОГИЯ

На ежегодном конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) были представлены результаты ряда исследований, посвященных лечению опухолей центральной нервной системы. В данном обзоре приведены ключевые данные...

ЗА И ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНГИБИТОРОВ CDK4/6 В АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ HER2-НЕГАТИВНОГО ЛЮМИНАЛЬНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО - И ВОТ ОПЯТЬ…

Коллеги, позволим себе предположить, что каждый, кто держал в руках ингибиторы CDK4/6, вряд ли поспорит с тем, что это группа высокоэффективных препаратов с умеренной, предсказуемой и контролируемой токсичностью, значимо...

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? ВЗГЛЯД В 2026-Й

Давать прогнозы – дело неблагодарное, но мы осмелились заглянуть в будущее. Ниже – не «гадание или предсказание», а лишь оценка вероятностей с опорой на тренды 2025 года...

Анонс

-

7 ФЕВРАЛЯ 2026

СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ЗНО КОЖИ ПОЗДНИХ СТАДИЙ: ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО ТЕРАПИИ

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ RUSSCO

-

19 - 20 ФЕВРАЛЯ 2026

ОПУХОЛИ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА

XII КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

-

26 - 27 МАРТА 2026

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

XIII КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

-

27 - 28 ФЕВРАЛЯ 2026 МОСКВА

ОНКОРЕАБИЛИТАЦИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

-

13 - 14 МАРТА 2026 МОСКВА

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

XII КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

-

5 ИЮНЯ 2026 БАРНАУЛ

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

III КОНФЕРЕНЦИЯ RUSSCO

Дорогие коллеги, дорогие друзья!

В последние часы уходящего года хочется сделать как много больше дел, чтоб не тащить их груз в новый год, тех дел, что всегда откладывались на «потом». Это действительно важно, и многим из нас просто физически дискомфортно ощущать некий долг перед несделанным. Но если речь не идет о встрече с любимыми людьми и друзьями или приятном неспешном времяпрепровождении наедине с собой, о радости общения или, наоборот, священных минутах тишины при чтении любимой книги – стоит ли переживать об этом?

Команда RUSSCO от всей души поздравляет вас всех с неуклонно приближающимся Новым 2026 годом! Этим номером газеты мы закрываем наш насыщенный онкологический 2025 год – и говорим спасибо ему за то, что он состоялся, и мы были его частью. Можно много говорить об итогах, и на это ушла б не одна страница, но сейчас важнее мысленным взором охватить уходящий год - и порадоваться новым друзьям, поездкам, своим достижениям, вспомнить тех, кто навеки покинул наше онкологическое братство, и подумать о том, как много хорошего нас ждет впереди, несмотря на различные жизненные перипетии, и никогда не поздно начать или узнать что-то новое.

Венгерский художник Вида Габор посвятил себя живописи с 1977 года, будучи уже сорокалетним, разработав собственный уникальный стиль, на его полотнах нет видимых следов кисти. Он завлекает зрителя в свой мир, где действительность неразрывно связана с фантазией, где оживают герои его излюбленных жанровых сцен, наполненных юмором, и мы бы хотели, чтоб каждый из вас, наших читателей, улыбнулся, глядя на первую страницу онлайн-газеты – и продолжил листать ее дальше. Радостного вступления в новый 2026 год, дорогие друзья, и пусть он будет добрым для нас всех!

Ваша команда RUSSCO

Вида Габор (венгерский художник 1937-1999).

Снежный друг. 1990 г.

Группа «Секрет». Последний час декабря. 1985 г.

***

Синий вечер, зимний ветер…

В звёздной пыли растворились фонари

Стрелка замрёт, завершив поворот,

И наступит Новый год

Звоном полночь мир наполнит

Пусть старый год нас простит и всё поймёт

До января остаётся у нас

Только час, последний час

Последний час декабря, замри на миг!

Пускай летят за моря любовь и мир

И все надежды наши пусть сбудутся однажды

В последний час декабря!

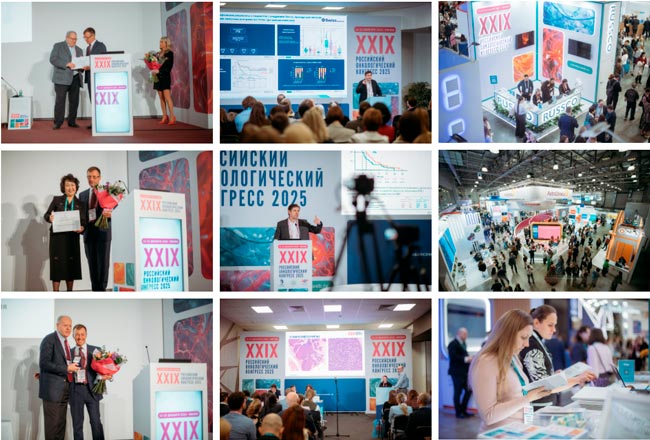

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / В МОСКВЕ С 11 ПО 13 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ XXIX РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС – 2025

XXIX Российский онкологический конгресс – одно из ключевых событий профессионального сообщества, объединившее специалистов со всей России в очном и онлайн-формате. В течение трех дней конгресс стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов диагностики и лечения онкологических заболеваний, обмена клиническим опытом и представления современных научных подходов.

Масштаб участия подтвердил высокую востребованность конгресса как отраслевой платформы: за три дня в мероприятии приняли участие более 20 000 специалистов, подключившихся к программе очно и дистанционно. Гибридный формат обеспечил широкую доступность сессий и позволил врачам и исследователям из разных регионов включиться в профессиональную дискуссию.

Научно-практическая программа включала 58 сессий, 46 симпозиумов, 10 лекций, 5 мастер-классов, круглый стол, а также выступления 7 иностранных докладчиков. Разнообразие форматов позволило участникам рассмотреть как стратегические направления развития онкологической помощи, так и прикладные вопросы, важные для ежедневной клинической практики.

В центре внимания конгресса находились современные методы диагностики, персонализированные подходы к лечению, вопросы внедрения новых технологий и повышение качества медицинской помощи пациентам. Важной частью программы стала междисциплинарная коммуникация и обмен опытом между специалистами различных профилей.

XXIX Российский онкологический конгресс – 2025 подтвердил свою роль ведущей профессиональной площадки, способствующей консолидации экспертного сообщества, развитию доказательной медицины и распространению актуальных клинических практик в онкологии.

Сайт Конгресса: https://rosoncoweb.ru/

ЭКЗАМЕН RUSSCO ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ

11 декабря 2025 года в Москве, в рамках XXIX Российского онкологического конгресса, состоялся очередной экзамен Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).

Для участников это стало возможностью оценить уровень своей подготовки и проверить знания в области клинической онкологии.

Экзамен включал 100 вопросов по ключевым темам: диагностика, механизмы действия противоопухолевых препаратов, выбор тактики ведения пациентов и лекарственная терапия опухолей. В разработке экзаменационных заданий приняли участие ведущие эксперты RUSSCO: Болотина Л.В., Волкова М.И., Гладков О.А., Моисеенко Ф.В., Насхлеташвили Д.Р., Новик А.В., Румянцев А.А., Семенова А.И., Тарарыкова А.А., Титова Т.А., Трякин А.А., Утяшев И.А., Федянин М.Ю., Феоктистова П.С., Фролова М.А., Хохлова С.В.

По итогам экзамена участникам, успешно прошедшим испытание, были вручены дипломы. Четыре специалиста, набравшие наибольшее количество баллов, получили грант на организацию поездки на одну из конференций RUSSCO.

Победители экзамена:

• 1 место — Махортова Галина Георгиевна (76 баллов)

• 2 место — Кокорина Серафима Евгеньевна (73 балла)

• 3 место — Татьянин Виталий Олегович (72 балла)

• 3 место — Чиж Григорий Алексеевич (72 балла)

В экзамене приняли участие 72 специалиста из 23 городов России. Успешно справились с заданиями 62,5% участников.

Поздравляем всех, кто принял участие и успешно сдал экзамен, а также победителей — с заслуженными результатами.

Отдельная благодарность экспертам RUSSCO за подготовку вопросов и вклад в развитие профессиональных стандартов клинической онкологии.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ / РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ CASSANDRA ПРИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ И ПОГРАНИЧНО РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Автор: Тюляндин Сергей Алексеевич

Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель рабочей группы по разработке Клинических рекомендаций RUSSCO,

член правления RUSSCO, профессор, доктор медицинских наук, Москва

В журнале Lancet опубликованы результаты рандомизированного исследования III фазы CASSANDRA для определения наилучшего предоперационного или периоперационного режима у пациентов с резектабельной или погранично резектабельной протоковой аденокарциномой поджелудочной железы (PDAC). У больных резектабельной PDAC стандартным походом является выполнение оперативного лечения на первом этапе с последующей адъювантной химиотерапией комбинацией mFOLFIRINOX. Однако многие пациенты не могут получить этот режим из-за неудовлетворительного общего состояния после операции и остаются без системной терапии, что повышает риск прогрессирования за счет отдаленного метастазирования. Ранее в рамках рандомизированной II фазы (PACT-19) авторы изучили эффективность четырехкомпонентного режима PAXG (цисплатин, наб-паклитаксел, капецитабин и гемцитабин) в сравнении комбинацией гемцитабин – наб-паклитаксел при распространенном PDAC. Комбинация PAXG продемонстрировала большую эффективность, показав 6-месячную выживаемость без прогрессирования 74% по сравнению с 46% у пациентов, получавших наб-паклитаксел – гемцитабин.

Целью исследования CASSANDRA, которое проводилось в 17 итальянских академических клиниках, было сравнение комбинации PAXG и mFOLFIRINOX у больных с резектабельной или погранично резектабельной PDAC. К участию в исследовании были допущены пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, которые были рандомизированы в группу PAXG (общая суточная доза капецитабина 1250 мг/м2 в дозировке 625 мг/м2 два раза в день и внутривенное введение цисплатина 30 мг/м2, наб-паклитаксела 150 мг/м2 и гемцитабина 800 мг/м2 каждые 14 дней) или mFOLFIRINOX (внутривенное введение фторурацила 2400 мг/м2, лейковорина 400 мг/м2, иринотекана 150 мг/м2 и оксалиплатина 85 мг/м2 каждые 14 дней) в течение 4 месяцев, после чего следовала попытка оперативного лечения. Первичной конечной точкой была бессобытийная выживаемость (БСВ), которая учитывала шесть различных событий: рентгенологическое прогрессирование, рецидив заболевания, два последовательных повышения уровня CA19-9, нерезектабельность, интраоперационные метастазы и смерть.

В период с 3 ноября 2020 г. по 24 апреля 2024 г. 132 пациента, соответствующих критериям включения, были рандомизированы в группу PAXG и 128 – в группу mFOLFIRINOX. Все 260 пациентов получили как минимум один назначенный курс химиотерапии. Из 260 пациентов, включенных в исследование, 134 (52%) были классифицированы как погранично резектабельные, включая пациентов с анатомически резектабельными PDAC и уровнем CA19-9 более 500 МЕ/мл. Следует отметить, что все пациенты были в возрасте моложе 75 лет, и 240 (92%) из 260 пациентов имели оценку по шкале Карновского 90%.

В группе PAXG медиана БСВ составила 16,0 мес. и 10,2 мес. в группе mFOLFIRINOX, что соответствует достоверному снижению относительного риска прогрессирования на 37% (HR=0,63; p=0,0018). Частота зарегистрированного объективного ответа была 46% и 39% соответственно. Всего 56% пациентов в группе PAXG и 45% в группе mFOLFIRINOX завершили назначенную химиотерапию и перенесли резекцию, что подчеркивает трудности в завершении назначенного лечения в предоперационных исследованиях PDAC. У больных с выполненной резекцией медиана БСВ составила 19,1 мес. в группе PAXG и 10,4 мес. в группе mFOLFIRINOX.

Вторичные конечные точки, включая показатели контроля заболевания и патологическую стадию, были значительно лучше в группе PAXG, чем в группе mFOLFIRINOX, что подтверждает эффективность режима. Предварительная 3-летняя общая выживаемость составила 48% в группе PAXG и 41% в группе mFOLFIRINOX. Различий в частоте нежелательных явлениях или показателях качества жизни не наблюдалось. Частота побочных эффектов 3-4 степени составила 66% в группе PAXG и 61% в группе mFOLFIRINOX, включая одно летальное событие.

Заслугой авторов является разработка новой комбинации, которая с высоким шансом на успех и приемлемой токсичностью может использоваться у пациентов моложе 75 лет с сохранным общим состоянием. Можно ожидать оценку ее эффективности и токсичности при метастатической болезни. Она также может быть использована в качестве предоперационной химиотерапии в рандомизированных исследованиях у больных с резектабельными опухолями, там, где комбинация mFOLFIRINOX не достигла лучших результатов по сравнению с стандартным подходом выполнения оперативного лечения на первом этапе с последующей адъювантной системной терапией.

Источники:

- Reni M, Zanon S, Peretti U, et al. Nab-paclitaxel plus gemcitabine with or without capecitabine and cisplatin in metastatic pancreatic adenocarcinoma (PACT-19): a randomised phase 2 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018; 3: 691-97.

- Reni M, Macchini M, Orsi G, et al. Preoperative mFOLFIRINOX versus PAXG for stage I–III resectable and borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma (PACT-21 CASSANDRA): results of the first randomisation analysis of a randomised, open-label, 2×2 factorial phase 3 trial . The Lancet. Published online: 20 November 2025.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ / ИССЛЕДОВАНИЕ TRADE: ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДОЗЫ АБЕМАЦИКЛИБА СНИЖАЕТ РИСК ТОКСИЧНОСТИ И ОТМЕНЫ ПРЕПАРАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ

Автор: Тюляндин Сергей Алексеевич

Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель рабочей группы по разработке Клинических рекомендаций RUSSCO,

член правления RUSSCO, профессор, доктор медицинских наук, Москва

Абемациклиб – ингибитор циклин-зависимых киназ 4 и 6 (CDK4/6) – стал важным компонентом адъювантной терапии у пациенток с гормонорецептор-положительным (HR+), HER2-отрицательным раком молочной железы (РМЖ) ранней стадии с высоким риском рецидива. Его эффективность была продемонстрирована в рандомизированном исследовании III фазы MonarchE, где добавление абемациклиба на 2 года к стандартной эндокринной терапии (ЭТ) в сравнении с ЭТ только достоверно улучшило 7-летнюю инвазивную безрецидивную выживаемость (iDFS) с 70,9% до 77,4% (Δ6,5%, HR=0,73), При 7-летнем наблюдении общая выживаемость составила 86,8% в группе абемациклиба + ЭТ против 85,0% в группе ЭТ. В настоящее время Практические рекомендации РУССКО считают, что больным люминальным HER2-негативным РМЖ III стадии (pN2-3 или с ypN2-3 после неоадъювантной ХТ и ГТ тамоксифеном или ингибиторами ароматазы) может быть добавлен абемациклиб 150 мг внутрь 2 раза ежедневно в течение 2 лет [МКЗ 0-C1].

Однако на фоне приема абемациклиб регистрируются побочные эффекты, включая диарею, нейтропению или слабость, которые могут осложнить терапию. Это потребовало приостановки или снижения дозы абемациклиба у 61,7% и 43,4% участников исследования соответственно. Побочные эффекты 2-3 степени тяжести возникали преимущественно в первые 12 недель лечения, со средним временем начала диареи 8 дней. Кроме того, 18,5% участников преждевременно прекратили прием абемациклиба по причине токсичности с самой высокой частотой прекращения приема в первый месяц лечения. Все это свидетельствует о необходимости разработки методов, снижающих токсичность лечения и профилактирующих необходимость отмены препарата, особенно в первые недели начала терапии.

Исследование TRADE II фазы ставило цель оценить стратегию постепенной эскалации дозы абемациклиба у больных HR-позитивным/HER2-негативным РМЖ II-III стадии с поражением лимфатических узлов. Все участники на фоне адъювантной эндокринотерапии начинали абемациклиб с дозы 50 мг два раза в день в течение первых 2 недель терапии, затем доза увеличивалась до 100 мг два раза в день в течение следующих 2 недель прежде чем дойти до конечной рекомендуемой дозы 150 мг два раза в день в начале второго месяца терапии и в течение оставшихся запланированных 2 лет адъювантного лечения абемациклибом.

Эскалация до каждого более высокого уровня дозы требовала отсутствия:

- гематологической или негематологической токсичности 3-4 степени;

- продолжающейся негематологической токсичности 2 степени, связанной с абемациклибом, которая не прошла при применении максимальных поддерживающих мер в течение 7 дней до исходного уровня или 1 степени;

- персистирующей-рецидивирующей (≥14 дней) диареи 2 степени, которая не прошла при применении максимальных поддерживающих мер, требовавшая госпитализации;

- любая диарея 3-4 степени;

- интерстициальное заболевание легких/

пневмонит 2-4 степени.

Противодиарейные препараты применялись по мере необходимости. Повторное повышение дозы абемациклиба в течение первых 12 недель лечения не рекомендовалось пациентам, которым по какой-либо причине пришлось снизить дозу абемациклиба. После 12 недель дальнейшее лечение абемациклибом проводилось в соответствии с существующими стандартными рекомендациями.

Основной целью исследования TRADE была оценка комплексной конечной точки через 12 недель приема, включающей частоту прекращения приема абемациклиба по любой причине и/или невозможность достижения или поддержания целевой стандартной дозы (150 мг два раза в день). Ключевые вторичные конечные точки, зарегистрированные через 12 недель, включают появившиеся на фоне лечения побочные эффекты и частоту клинически значимой диареи, связанной с лечением (степень 2-4).

В исследование в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года было включено 90 пациенток с медианой возраста 58 лет, у 51,1% была II стадия заболевания, а у 48,9% – III стадия. Все пациентки получали ингибитор ароматазы для адъювантной эндокринотерапии, у 17,8% больных в комбинации с овариальной супрессией. Большинство пациенток ранее получали лучевую терапию (n=87, 96,7%) и химиотерапию в неоадъювантном или адъювантном режиме (n=66, 73,3%).

Медиана периода наблюдения на момент окончания сбора данных для первичной конечной точки составила 32 недели. Среди 90 включенных пациентов у 1 наблюдался ранний рецидив заболевания до достижения 12 недель адъювантной терапии абемациклибом, и оценка первичной комбинированной конечной точки не проводилась. Среди 89 подлежащих оценке пациентов 63 пациента (70,8%) достигли и поддерживали целевую дозу абемациклиба 150 мг два раза в день через 12 недель. В общей сложности у 26 (29,2%) пациентов не удалось достигнуть стабильного приема дозы 150 мг 2 раза в день на 12 неделе из-за невозможности поддерживать целевую достигнутую ранее дозу абемациклиба 150 мг дважды в день (n=12; 13,5%), невозможности достижения целевой дозы (n=8; 9,0%), и прекращения лечения по любой причине (n=6; 6,7%), из которых четыре пациента прекратили лечение из-за токсичности, а двое отозвали согласие на участие в исследовании. Через 12 недель 83 пациента (93,3%) продолжали прием абемациклиба в полных или сниженных дозах. Частота недостижения стандартной дозы абемациклиба составила 21% среди пациенток, получавших ранее (нео)адъювантную химиотерапию в сравнении с 50% среди тех, кто не получал ее (P=0,016). В остальном различий в комбинированной частоте конечной точки между пациентками с различной стадией заболеваниями или получение монотерапии ингибитором ароматазы по сравнению с ингибитором ароматазы с подавлением функции яичников не наблюдалось.

Наиболее частыми нежелательными явлениями (НЯ) степени ≥2, возникавшими в течение первых 12 недель лечения, были диарея (26,7%), нейтропения (24,4%) и слабость (22,2%). Единственным осложнением 4 степени была нейтропения у одной пациентки. Ежемесячные показатели частоты клинически значимой диареи (степени ≥2) на 0-4 неделе, 4-8 неделе и 8-12 неделе составили 8,9%, 19,1% и 16,5% соответственно.

В исследовании TRADE использование первоначального повышения дозы абемациклиба у пациенток с HR-положительным/

Источники:

- Rugo HS, et al. Adjuvant abemaciclib combined with endocrine therapy for high-risk early breast cancer: safety and patient-reported outcomes from the monarchE study. Annals of Oncology. 2022; 33: 615.

- Mayer EL, et al. Results of the TRADE study. Annals of Oncology. Published online: October 17, 2025.

НОВОСТИ ОНКОЛОГИИ / МЕТРОНОМНЫЙ РЕЖИМ ПРИЕМА КАПЕЦИТАБИНА ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ТРОЙНЫМ НЕГАТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Автор: Тюляндин Сергей Алексеевич

Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель рабочей группы по разработке Клинических рекомендаций RUSSCO,

член правления RUSSCO, профессор, доктор медицинских наук, Москва

Тройной негативный рак молочной железы (ТНРМЖ), диагностируемый у 15-20% больных раком молочной железы (РМЖ), демонстрирует высокий риск раннего прогрессирования (до 30%) несмотря на стандартную адъювантную терапию. В исследовании CREATE-X адъювантная терапия капецитабином продемонстрировала свою полезность у больных ТНРМЖ высокого риска, улучшив показатели 5-летней безрецидивной выживаемости на 10,7% у пациентов с резидуальной опухолью после неоадъювантной химиотерапии. Рандомизированное исследование III фазы SYSUCC-001 показало, что метрономная терапия капецитабином после окончания стандартной адъювантной химиотерапии достоверно улучшила 5-летнюю безрецидивную выживаемость по сравнению с наблюдением – с 73,0% до 82,8% – у пациентов с операбельным ТНРМЖ. Хотя результаты этого и других проведенных исследований позиционировали капецитабин как эффективную адъювантную терапию, два критических пробела препятствовали ее широкому клиническому внедрению: 1) отсутствие полных данных об общей выживаемости и 2) отсутствие предиктивных биомаркеров для селекции пациентов с наибольшей пользой от адъювантного назначения капецитабина. Анализ 10-летнего наблюдения за больными, включенными в исследование SYSUCC-001, представляет данные об общей выживаемости и использовании экспрессии белка FOXC1 в качестве предиктора эффективности метрономной адъювантной терапии капецитабином.

В исследование включались больные в стадии T1b-3 N0-3 M0, завершившие стандартную терапию, включающую либо модифицированную радикальную мастэктомию, либо органосохраняющую операцию, неоадъювантную или адъювантную химиотерапию, а при необходимости и лучевую терапию в соответствии с рекомендациями учреждения. Сразу после окончания больные рандомизировались в группу наблюдения или метрономной терапии капецитабином в дозе 650 мг/м2 дважды в день в течение 1 года. График последующего наблюдения включал ежемесячные визиты во время активного лечения, ежеквартальные обследования в течение 1-2 лет, полугодовые обследования в течение 3-5 лет и ежегодные осмотры после этого.

Фактор транскрипции FOXC1 экспрессирован в 40-60% случаев ТНРМЖ и является характерным маркером базальноподобных генетических подтипов TНРМЖ. FOXC1 регулирует инвазию опухоли, метастазирование и пути репарации повреждений ДНК – механизмы, которые могут напрямую противодействовать эффективности фторпиримидинов. Доклинические исследования показали, что гиперэкспрессия FOXC1 усиливает гомологичную репарацию, тем самым обеспечивая устойчивость к повреждающим ДНК агентам, таким как капецитабин. Предыдущие ретроспективные анализы режимов лечения капецитабином в стандартных дозах, включая исследование GEICAM/CIBOMA, предполагали преимущественную его эффективность при опухолях с низким уровнем FOXC1. Однако предиктивная роль FOXC1 при назначении длительной метрономной адъювантной химиотерапии, которая характеризуется антиангиогенными и иммуномодулирующими эффектами, не исследовалась. Экспрессию FOXC1 оценивали иммуногистохимически с определением как числа экспрессирующих клеток, так и интенсивность окрашивания.

В течение 2010-2016 гг. 443 участника были случайным образом распределены в группы адъювантной терапии капецитабином или наблюдения. Экспрессия FOXC1 была определена у 338 (78%) пациентов, из числа которых у 149 (44%) была выявлена высокая экспрессия (балл ≥4) со сбалансированным распределением между группами лечения (75 [50%] в группе капецитабина, 74 [50%] в группе наблюдения); у 189 (56%) пациентов была низкая экспрессия. При медиане наблюдения 116,0 мес. 10-летняя выживаемость без прогрессирования заболевания в группе адъювантной терапии капецитабином составила 78,1% и 66,6% в группе наблюдения, что соответствует достоверному снижению относительного риска прогрессирования на 39% (HR=0,61; p=0,0074). Общая 10-летняя выживаемость составила 82,4% и 73,7% соответственно с достоверным снижением относительного риска смерти на 33% (HR=0,67; p=0,058). В подгрупповом анализе метрономная терапия капецитабином снижала риск прогрессирования во всех анализируемых подгруппах.

В общей популяции, подлежащей оценке биомаркеров, экспрессия FOXC1 не имела достоверного влияния на отдаленные результаты лечения в обеих группах. Однако в подгруппе с высоким уровнем FOXC1 адъювантная терапия капецитабином сочеталась с более высокой выживаемостью без прогрессирования и общей выживаемостью. Так, 5-летняя выживаемость без прогрессирования составила в группе капецитабина 89,3% против 68,7% в контроле, а 10-летняя – 86,3% против 64,2%, что соответствует достоверному снижению риска прогрессирования на 67% (HR=0,33; p=0,0027). Соответствующие показатели общей выживаемости составили 92,0% против 78,2% при 5-летнем наблюдении и 10-летней 92,0% против 70,8%, что соответствует достоверному снижению риска смерти на 75% (HR=0,25; p=0,0028). У пациентов с низким уровнем экспрессии FOXC1 не было выявлено значимых различий в безрецидивной и общей выживаемости между группами. В группе наблюдения также не было выявлено существенных различий между подгруппой с низким уровнем экспрессии FOXC1 и подгруппой с высоким уровнем экспрессии FOXC1 по отдаленным результатам лечения.

Представленный обновленный анализ исследования SYSUCC-001 подтверждает достоверный выигрыш от назначения адъювантного метрономного режима капецитабина, который сохраняется в течение 10 лет наблюдения. Экспрессия FOXC1, характерная для базального генотипа ТНРМЖ, может быть потенциальным прогностическим биомаркером для селекции пациентов, выигрывающих от назначения капецитабина в метрономном режиме. Высокая экспрессия FOXC1 может помочь идентифицировать пациентов, которым не помогают стандартные схемы химиотерапии на основе антрациклинов, но которым помогает метрономная химиотерапия. В сегодняшней практике больные операбельным тройным негативным РМЖ на первом этапе лечения получают неоадъювантную химиотерапию. Больным с полным патоморфозом рекомендуется наблюдение, в то время как при наличии резидуальной опухоли – капецитабин в стандартном режиме в течение 6 месяцев. Возможно, с учетом высокой активности метрономного режима капецитабина у больных с высокой экспрессией FOX1 было бы полезно определение этого биомаркера в первичной биопсии или резидуальной опухоли и назначение капецитабина в стандартных дозах при низкой экспрессии FOX1, а метрономный режим – при наличии высокой экспрессии.

Источник: Yuan J, Bi X.-W, Hu X, et al. Metronomic capecitabine as extended adjuvant chemotherapy for early triple-negative breast cancer (SYSUCC-001): updated 10-year outcomes and post-hoc exploratory biomarker analysis from a randomized, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2025; 26: 1575-83.

УГОЛОК РАДИОТЕРАПЕВТА / BRALIBREST: БРАХИТЕРАПИЯ ПРИ ОЛИГОМЕТАСТАЗАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕЧЕНИ – НОВЫЕ ДАННЫЕ

Автор: Черчик Алексей

Врач, радиационный онколог, Paul Scherrer

Institute, Швейцария

Исследование BRALIBREST – самое крупное на сегодня (107 пациенток), в котором авторы оценивали высокодозную брахитерапию под КТ-контролем для лечения олигометастазов рака молочной железы в печени.

Метастазы в печени ухудшают прогноз рака молочной железы, встречаясь примерно у 50% пациентов. Вопрос о том, улучшает ли локальное воздействие при метастазах в печени результаты лечения в этой подгруппе, остается критически важным. Ретроспективные исследования предполагают преимущества в выживаемости при проведении локального лечения, включая метастазэктомию и абляционные методы, даже при внепеченочном поражении.

В исследование были включены пациентки с олигометастатическим раком молочной железы (≤5 метастазов в печени), статус ECOG-ВОЗ <3, диаметр опухоли <10 см. Пациенты исключались из исследования, если расположение опухоли препятствовало установке аппликатора или адекватному дозированию КТ-контролируемой высокодозной брахитерапии. Конечными точками были общая выживаемость (ОВ), выживаемость без прогрессирования (ВБП), локальный контроль (ЛК), модифицированная ВБП (мВБП), отсутствие необходимости в последующей линии системной терапии и радиологический ответ – частота контроля заболевания и частота объективного ответа (ЧОО).

Из 107 пациентов 61% получали лечение по поводу одного очага, а 39% – по поводу нескольких. Медиана назначенной дозы составила 20 Гр (15-25 Гр).

Главные результаты:

- Очень высокая эффективность: медиана общей выживаемости составила 37 месяцев, двухлетняя ОВ – 60%.

- Почти идеальный контроль над заболеванием: через год контроль 98%, объективный ответ – 85%.

- Отсрочка системной терапии: время до множественного прогрессирования – 44 месяца, до следующей линии системной терапии – 22 месяца.

- Ключ к успеху – доза и опухолевая нагрузка: если GTV D90 ≥25 Гр, риск смерти снижался почти вдвое. Низкий исходный объем метастазов (<10 см3 и диаметр <4 см) давал существенно лучший прогноз.

- Высокая безопасность: не было острой токсичности 3 степени и выше. Поздняя токсичность 3 степени встречалась лишь у 8% и была успешно контролируема.

Почему это важно

Олигометастатическая болезнь – это окно возможностей, когда локальное воздействие может изменить естественное течение заболевания. Брахитерапия позволяет точно доставить высокую дозу в очаг метастазирования, сохраняя окружающую печеночную ткань.

Выживаемость и контроль:

- Общая выживаемость: 37 месяцев.

- Выживаемость без прогрессирования: 13 месяцев.

- Локорегионарный контроль: 19 месяцев, двухлетний – 46%.

- Контроль на уровне RECIST улучшался со временем: объективный ответ увеличивался с 63% на 6 месяцах до 85% на 12 месяцах.

Кто выигрывает больше всего:

- Пациентки с повторной или индуцированной олигометастатической болезнью

- Пациентки с низкой опухолевой нагрузкой

- Пациентки, получившие адекватную дозу (GTV D90 ≥25 Гр)

Профиль безопасности:

- Острая токсичность – только 1-2 степени, редкая и легко контролируемая

- Поздняя токсичность 3 степени – 8%, без необходимости прерывать системное лечение

- По сравнению с хирургией и SBRT брахитерапия выглядит более безопасной

Главные выводы

- HDR-брахитерапия – эффективная и безопасная стратегия метастаз-направленного лечения при ограниченном поражении печени.

- Метод обеспечивает стойкий локальный контроль и увеличивает общую выживаемость, позволяя откладывать новую системную терапию.

- Ключевую роль играют доза ≥25 Гр и минимальная опухолевая нагрузка.

- Результаты оправдывают проведение рандомизированных исследований, чтобы закрепить место брахитерапии в стандартах лечения.

Источник: Bilski M, Kuncman L, Orzechowska M, et al. Survival outcomes and toxicity profile after CT-guided HDR brachytherapy (interventional radiotherapy) for liver oligometastases in breast cancer patients: The BRALIBREST real world multicenter study. Radiotherapy and Oncology. 2025. https://doi.org/

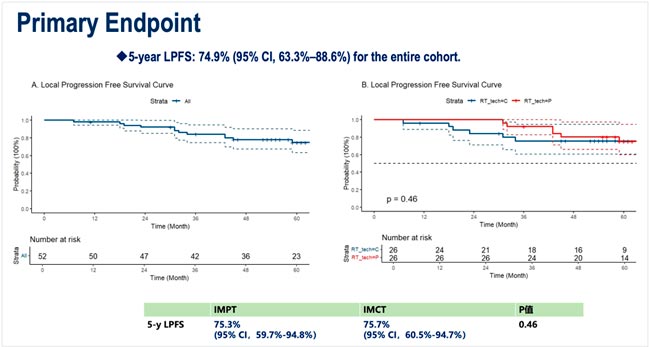

УГОЛОК РАДИОТЕРАПЕВТА / НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОИММУНОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА?

Рак пищевода и желудка – распространенное заболевание с неблагоприятным прогнозом. Стандартным методом лечения местнораспространенного заболевания является неоадъювантная химиолучевая терапия (ХЛТ) с последующей операцией. Основная цель данного исследования заключалась в изучении того, улучшает ли добавление пембролизумаба к неоадъювантной ХЛТ показатели полного патоморфологического ответа по сравнению с историческими контрольными группами.

Американские авторы из медицинского центра университета Дьюка инициировали одноцентровое проспективное одногрупповое исследование 2-й фазы PROCEED (NCT03064490). Пациенты получали три введения пембролизумаба (200 мг каждые 3 недели) одновременно с неоадъювантной химиолучевой терапией (45 Гр/

В общей сложности за 5 лет в исследование были включены 35 пациентов, из которых 30 завершили назначенное неоадъювантное лечение с последующей хирургической резекцией. У 11 из 30 пациентов (36,7%) был достигнут полный патоморфологический ответ (pCR), а у 15 из 30 пациентов (50%) – выраженный патологический ответ. Частота токсичности 3-4 степени была сопоставима с историческими контрольными группами, токсичности 5 степени не наблюдалось. Медиана выживаемости без прогрессирования и общая выживаемость были численно выше у пациентов, у которых был достигнут выраженный патологический ответ.

Добавление пембролизумаба к неоадъювантной химиолучевой терапии с последующей хирургической резекцией в целом хорошо переносилось и привело к численно более высоким показателям полного патологического ответа по сравнению с историческими контрольными группами. Для подтверждения эффективности этой схемы лечения необходимы дальнейшие исследования с оптимизированным отбором пациентов.

Источник: Pooja Karukonda, et al. Pembrolizumab, Radiotherapy, and Chemotherapy in Neoadjuvant Treatment of Malignant Esophago-gastric Diseases (PROCEED): A single-arm phase 2 trial. Cancer. 15 December 2025; 131 (24): e70213.

НОВОСТИ SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM 2025

Автор: Титова Татьяна Александровна

Врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №1 ФГБУ «НМИЦ онкологии

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, кандидат медицинских наук, Москва

Ежегодно в декабре в San Antonio проводится важный симпозиум, посвященный терапии рака молочной железы (РМЖ). Наверное, каждый онколог, сфокусированно занимающийся РМЖ, мечтает посетить это мероприятие. В кулуарах San Antonio Breast Cancer Symposium можно свободно пообщаться с коллегами, продемонстрировать собственные достижения, окунуться в мир науки.

Адъювантная терапия гормонозависимого рака HER2-негативного молочной железы

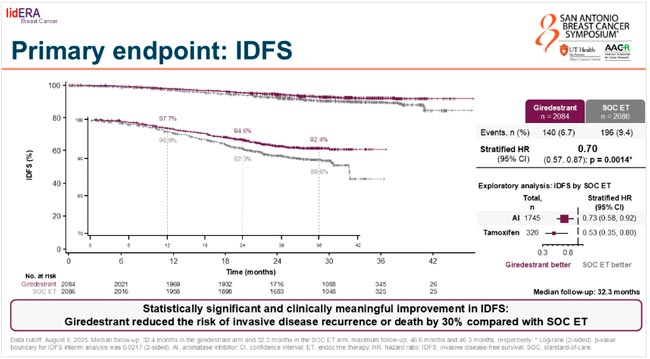

LidERA – исследование, посвященное изучению эффективности нового перорального SERD гиредестранта в сравнении со стандартной эндокринотерапией (ингибиторы ароматазы/

В исследование было включено 4170 больных ГР+ HER2-негативным РМЖ I-III стадии (pN0 и pT>1 и G3 или ki67 ≥20% или N+) в пре- и менопаузе. Пациенты ранее могли получать как неоадъювантную, так и адъювантную химиотерапию.

Больные были рандомизированы в лечебные группы (1:1):

- n=2084: гиредестрант 30 мг 1 раз в день (± ГнРЛГ) до 5 лет;

- n=2086: тамоксифен/ИА (± ГнРЛГ) до 5 лет.

Первичная конечная точка – IDFS (выживаемость без инвазивного РМЖ, за исключением второго РМЖ), вторичные конечные точки – DFS, DRFI (выживаемость без отдаленных метастазов), IDFS, LRRFI (выживаемость без локального рецидива), ОВ и токсичность.

Большинство пациентов, включенных в исследование, были в менопаузе, со II-III стадией болезни, pN1-3 и ранее получавшие нео/адъювантную химиотерапию.

При медиане времени в 32,3 мес. назначение гиредестранта в сравнении со стандартной эндокринотерапией (ЭТ) позволило увеличить 3-летнюю IDFS с 89,6% до 92,4% и снизить риск прогрессирования (IDFS) на 30% (p=0,0014) (рис.1).

Рисунок 1.

Результаты исследования LidERA.

При подгрупповом анализе максимальное преимущество гиредестрата продемонстрировано в сравнении с тамоксифеном (ОР=0,53; 95% ДИ 0,35-0,80) и при II и III стадиях РМЖ. Преимущество гиредестранта над рутинной ЭТ не зависело от возраста, предшествующего лечения и менопаузального статуса.

Назначение гиредестранта позволило увеличить 3-летнюю DFS с 92,1% до 94,4% (ОР=0,69; 95% ДИ 0,54-0,89), что привело к снижению риска появления отдаленных метастазов на 31%.

НЯ 3 степени и выше зарегистрированы у 19,8% больных в группе гиредестранта и у 17,8% в группе стандартной ЭТ и были преимущественно представлены гипертензией, артралгией и фотопсиями.

Брадикардия – известное классовое НЯ пероральных SERD, ее частота была выше в группе с гиредестрантом (11,3%), чем в группе стандартной ЭТ (3,2%). Большинство случаев были первой степени, бессимптомными, не требующими прерывания или прекращения лечения.

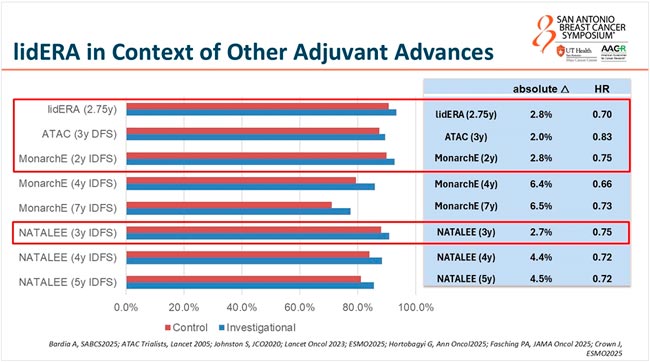

Эксперты много говорили о том, что LidERA – это первое исследование за последние 20 лет, в котором новый подход к адъювантной ЭТ позволил улучшить отдаленные результаты лечения раннего ГР+ HER2-негативного РМЖ. Обсуждалось, изменят ли представленные результаты реальную клиническую практику и как соотносятся полученные данные с выводами исследований NATALEE и MonarchE. От себя хочу сказать, что период наблюдения для адъювантной ЭТ мал, всего 2,75 года, но если выполнить непрямое сравнение 3-летних результатов NATALEE, MonarchE и LidERA, то данные похожи. К трем годам в NATALEE добавление рибоциклиба позволило увеличить IDFS на 2,7%, а в MonarchE добавление абемациклиба позволило достигнуть преимущества в 2,7%. Необходимо все же заметить, что Lidera включала пациентов с I-III стадий РМЖ, а MonarchE и NATALEE сосредоточились на больных со II и III стадиями РМЖ. Включение пациентов с I стадией в LidERA могло сыграть в пользу гиредестранта. И, конечно, хотелось бы узнать, какие бы были результаты, если бы гиредестрант в адъюванте был с iCDK4/6 (рис.2).

Рисунок 2.

Результаты исследований NATALEE, MonarchE и LidERA.

Ограничения исследования LidERA – малый период наблюдения и незрелые общие данные о выживаемости.

Неоадъювантная терапия BRCA-ассоциированного тройного негативного рака молочной железы

На мой взгляд, интересное небольшое исследование по неоадъювантной терапии OlimpiaN (еще одно исследование Olimpia, только теперь с N – неоадъювант). Работа посвящена эффективности олапариба ± дурвалумаб в качестве неоадъювантной терапии BRCA-ассоциированного тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ).

В работу скринировались пациенты с ТНРМЖ сT1b-T2N0 или cT1N1 c ECOG статусом 0-1.

В исследование было включено 50 пациентов, которые были рандомизированы в две лечебные группы:

- n=25 (когорта A): олапариб 300 мг 2 раза в день, 4-6 циклов по 28 дней + дурвалумаб 1500 мг 1 раз в 4 недели;

- n=25 (когорта В): олапариб 300 мг 2 раза в день, 4-6 циклов по 28 дней.

Первичная конечная точка – частота достижения pCR (ypT0/Tis ypN0).

На фоне проводимого неоадъювантного лечения в группе олапариба прогрессирование зарегистрировано у 1 больного и у 2 больных – в группе олапариба и дурвалумаба.

Полностью 6 циклов терапии завершило 80% (n=20) пациентов в группе олапариба и 64% (n=16) в группе комбинированной терапии, причиной прекращения терапии в большинстве случаев были НЯ, связанные с олапарибом.

В когорте А pCR был достигнут у 68% пациентов, при RCB 0/I в 72%, в когорте В pCR зарегистрирован у 80% больных, при RCB 0/I в 84%.

Диссеминированный гормонозависимый HER2-негативный рак молочной железы

SERENA6 – исследование III фазы, посвященное изучению еще одного перорального SERD камизэстранта в комбинации с iCDK4/6 в первой линии терапии диссеминированного РМЖ у больных с мутацией в гене ESR1. Из предыдущих исследований, в которых изучались различные режимы терапии РМЖ с мутацией ESR1, мы знаем, что ингибиторы ароматазы (ИА) обладают низкой эффективностью в этой клинической ситуации. Напомню: мутация в гене ESR1 РМЖ в большинстве является приобретенной и появляется примерно у 40% пациентов, получающих ИА.

В нескольких работах продемонстрирована эффективность пероральных SERD (эласестрант, имлунестрант) у больных диссеминированным ГР+ HER2- РМЖ с мутацией в гене ESR1.

В рамках исследования SERENA6 изучалась польза от раннего перехода с терапии ИА на камизестрант с продолжением прежнего iCDK4/6 после обнаружения мутации ESR1 в цДНК, но до прогрессирования заболевания.

В исследование скринировались пациенты с ГР+ HER2-негативным РМЖ (n=3256), которые должны были получать не менее шести месяцев терапию первой линии на основе ингибиторов ароматазы (анастрозола или летрозола) в комбинации с iCDK4/6 (абемациклибом, палбоциклибом или рибоциклибом). Пациенты проходили тестирование цДНК в соответствии с графиком для выявления мутаций ESR1. При выявлении мутации ESR1 у пациентов без прогрессирования заболевания (n=495) больным предлагалось принять участие в исследовании. Далее пациенты (n=315) рандомизировались (1:1) в две лечебные группы:

- n=157: камизестрант в комбинации с прежним ингибитором CDK4/6;

- n=158: продолжение приема ИИ с прежним ингибитором CDK4/6.

Первичной конечной точкой была медиана ВБП, вторичными – медиана ВБП2, общая выживаемость (ОВ) и безопасность.

Среднее время от начала приема ИА в комбинации с iCDK4/6 до рандомизации составило почти два года (23 месяца). Около 3/4 пациенток принимали палбоциклиб, 15% – рибоциклиб и примерно 10% больных получали абемациклиб.

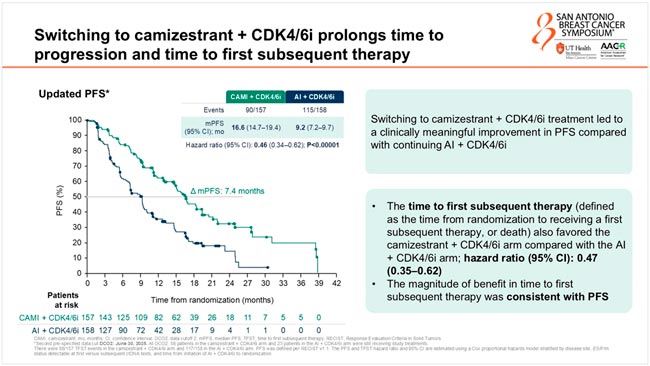

Медина ВБП в группе камизестранта и iCDK4/6 составила 16,6 мес. против 9,2 мес. в группе продолжения прежней терапии (ОР=0,46; 95% ДИ 0,34-0,62; p<0,00001), смена ИА на камизестрант позволила снизить риск прогрессирования на 54% (рис.3).

Рисунок 3.

Результаты исследования SERENA6.

Интересно, что кривые выживаемости начали расходиться примерно во время первого контрольного обследования, и с течением времени дельта только увеличивается. Один из самых впечатляющих результатов для меня – это анализ контрольных точек через 12 и 24 месяца. Через 12 месяцев у вдвое большего числа пациентов в группе камизестранта и iCDK4/6 не наблюдалось прогрессирования заболевания.

Медиана ВБП2 (от момента начала терапии 1 линии до прогрессирования) достигла в группе камизестранта и iCDK4/6 25,7 мес. и 19,4 мес. в группе контроля (ОР=0,56; 95% ДИ 0,39-0,80; p<0,0015153).

НЯ 3 степени и выше были преимущественно представлены нейтропенией (26% и 17%), лейкопенией (8% и 1%) и анемией (5% и 8%), гематологическая токсичность в большей своей степени связана с терапией iCDK4/6.

Один из побочных эффектов, о котором сообщалось ранее при приеме камизестранта, – это брадикардия, она наблюдался менее чем у 10% пациентов. Фотопсии в виде вспышек света зарегистрированы у 21% больных. В основном это были вспышки очень низкой интенсивности, возникали, когда больные переходили из светлого помещения в темное; важно отметить, что пациентов это особо не беспокоило и они не прекращали прием из-за этого.

Для меня как для практикующего онколога одна из основных проблем в лечении гормонозависимого РМЖ – низкая эффективность эндокринотерапии у пациентов, ранее получавших iCDK4/6. На симпозиуме было представлено два интересных, на мой взгляд, исследования, позволяющих определить стратегию лечения в данной клинической ситуации.

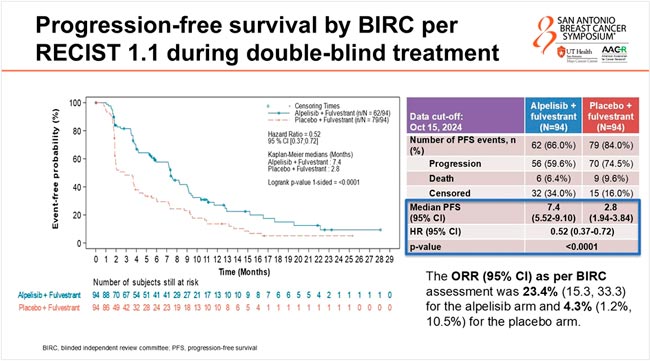

Первое исследование – EPIK-B5. Это рандомизированное исследование III фазы, в котором изучалась комбинация алпелисиба с фулвестрантом у больных диссеминированным ГР+ HER2-негативным РМЖ с клинически значимой мутацией в гене PIK3CA с зарегистрированным прогрессированием во время или после приема ингибиторов ароматазы в комбинации с iCDK4/6.

Пациенты должны были иметь не менее одного измеримого очага, в анамнезе не более одной предшествующей линии химиотерапии (исключая неоадъювантную/

Первичной конечной точкой исследования была медиана ВБП, оцененная центральной командой, вторичными – медиана ОВ, ЧОО, длительность ответа, безопасность.

В работу было включено 188 больных, рандомизированных 1:1 в две лечебные группы:

- n=94: алпелисиб в комбинации с фулвестрантом;

- n=94: фулвестрант.

У большинства пациентов, включенных в исследование, были висцеральные метастазы (71,3% против 71,3%) и длительность приема ингибиторов ароматазы в комбинации с ICDK4/6 была более 6 мес. (86,2% и 89,4%).

Медиана ВБП в группе фулвестранта с алпелисибом составила 7,4 мес. против 2,8 мес. (p<0,0001) в группе только фулвестранта, добавление алпелисиба позволило снизить риск прогрессирования на 48% (рис.4). ЧОО в лечебных группах составила 23,4% и 4,3% соответственно.

Рисунок 4.

Результаты исследования EPIK-B5.

Для меня впечатляющими являются результаты ОВ: добавление алпелисиба позволило увеличить статистически значимо медиану ОВ с 23,8 до 29,5 мес. (ОР=0,64; 95% ДИ 0,41-0,99; p<0,021). И это с учетом того, что в группе только фулвестранта после прогрессирования 36,2% пациентов получали алпелисиб.

Токсичность алпелисиба всем известна и ожидаема, в группе с алпелисибом НЯ 3 степени и выше, такие как гипергликемия, были зарегистрированы у 32,6% больных, сыпь – у 13,0%, снижение аппетита – у 4,3% и диарея – у 2,2%., что привело к редукции дозы у 56,5% пациентов.

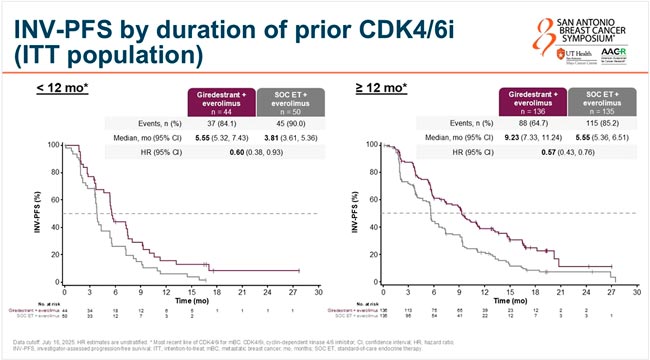

Еще одно исследование, о котором хотелось упомянуть, – это исследование evERA. На конгрессе были представлены обновленные данные.

evERA – это рандомизированное исследование III фазы, оценивающее эффективность и безопасность комбинации гиредестранта с эверолимусом в сравнении со стандартной ЭТ с эверолимусом у пациентов с ГР+ HER2-негативным диссеминированным РМЖ, которые ранее получали ЭТ в сочетании с ингибиторами CDK4/6.

Первичными конечными точками исследования были медиана ВБП в общей популяции и среди пациентов с мутацией в гене ESR1.

Примерно у 55% пациентов, включенных в исследование, была выявлена мутация в гене ESR1, что указывало на потенциальную резистентность к ЭТ (в частности, к ИА).

Комбинация эверолимуса с гиредестрантом продемонстрировала статистически значимое увеличение медианы ВБП в сравнении со стандартной ЭТ (экземестан, фулвестрант, тамоксифен) в тандеме с эверолимусом; так, в ITT популяции медиана ВБП составила 8,77 и 5,49 мес. соответственно (ОР=0,56; 95% ДИ 0,44-0,71; p<0,0001), а в популяции с мутацией в гене ESR1 медиана ВБП достигла 9,99 и 5,45 мес. (HR=0,38; 95% ДИ 0,27-0,54; p<0,0001).

Длительность предшествующей гормонотерапии в комбинации с iCDK4/6 влияла на эффективность лечения (что в целом логично), в группе с длительностью ЭТ в комбинации iCDK4/6 менее 12 мес. медиана ВБП составила 5,55 мес. в группе гиредестранта и эверолимуса и 3,81 мес. в группе ЭТ и эверолимуса (HR=0,60; 95% ДИ 0,38-0,93), а в группе с длительностью предшествующей гормонотерапии с iCDK4/6 12 мес. и более медиана ВБП достигла 9,23 и 5,55 мес. (HR=0,57; 95% ДИ 0,43-0,76) соответственно (рис.5).

Рисунок 5.

Результаты исследования evERA.

Интересны результаты в когорте пациентов с альтерациями в сигнальном пути PIK3CA/AKT1/PTEN. В этой группе пациентов медиана ВБП составила 7,96 мес. в группе гиредестранта и эверолимуса и 5,36 мес. в группе ЭТ и эверолимуса (HR=0,54; 95% ДИ 0,38-0,77).

Интригующе результаты лечения в группе пациентов с мутацией в гене ESR1 и с альтерациями в сигнальном пути PIK3CA/AKT1/PTEN. В этой небольшой когорте медиана ВБП составила 10,15 мес. в группе гиредестранта и эверолимуса и 5,55 мес. в группе ЭТ и эверолимуса (HR=0,45; 95% ДИ 0,27-0,76).

Таким образом, можно говорить о том, что максимальный выигрыш от новой комбинации отмечен у пациентов с мутацией в гене ESR1 и с альтерациями в сигнальном пути PIK3CA/AKT1/PTEN.

Наиболее распространенными побочными эффектами, возникшими в группах гиредестранта и ЭТ, были стоматит (47,2% против 48,9% соответственно), диарея (26,9% против 22,6%) и анемия (23,6% против 21,0%). Брадикардия 1-2 степени наблюдалась у 3,8% пациентов, получавших гиредестрант, в сравнении с 0,5% в группе ЭТ.

Диссеминированный HER2-позитивный рак молочной железы

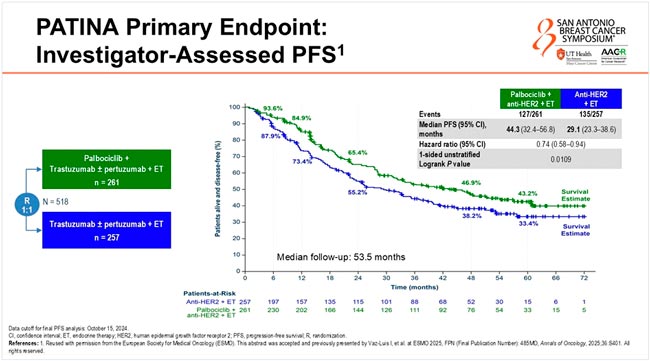

Одно из исследований, о котором надо обязательно сказать, – это исследование PATINA. Работа посвящена изучению объема поддерживающей терапии 1 линии при ГР+ HER2-позитивном диссеминированном РМЖ.

AFT-38 PATINA – рандомизированное исследование III фазы, в которое было включен 581 больной ГР+ HER2-позитивным диссеминированным РМЖ. Все пациенты ранее получили 6-8 циклов 1 линии терапии (таксаны/

В работе оценивалась целесообразность и безопасность добавления iCDK4/6, в частности палбоциклиба, к ГТ и анти-HER2 терапии.

- n=261: палбоциклиб + ГТ (летрозол, анастрозол, экземестан или фульвестрант) + трастузумаб ± пертузумаб;

- n=257: ГТ (летрозол, анастрозол, экземестан или фульвестрант) + трастузумаб ± пертузумаб.

Первичная конечная точка – медиана ВБП, вторичные – ОВ, ЧОО, КРО, выживаемость без метастазов в ЦНС, токсичность.

Средний возраст участников исследования составил 53,4 года, и большинство пациентов были женщинами (99,4%). Среднее количество циклов индукционной терапии составило 6 (диапазон 4-8). Почти все пациенты ранее получали пертузумаб (97,3%) и у 70,5% наблюдался полный или частичный ответ на терапию 1 линии.

Добавление палбоциклиба к ЭТ и анти-HER2 терапии позволило увеличить медиану ВБП с 29,1 до 44,3 мес. (ОР=0,74; 95% ДИ 0,58-0,94; p<0,0109) (рис.6).

Рисунок 6.

Результаты исследования PATINA.

В представленном анализе показано, что добавление палбоциклиба к терапии у пациентов без метастазов в ЦНС на скрининге позволило снизить риск метастазов в ЦНС к 36 мес. с 19,2% до 13,2% (p=0,00378).

И еще одно важное и актуальное исследование, посвященное качеству жизни здоровых пациенток с мутациями в генах BRCA1 или BRCA2.

Использование заместительной гормональной терапии у женщин в менопаузе с мутациями в генах BRCA1 или BRCA2 не было связано с повышением риска РМЖ согласно результатам проспективного анализа, представленного на симпозиуме Сан-Антонио 2025 года. Авторы подчеркивают, что это особенно актуально для пациенток, выполнивших профилактическую сальпинго-оофрэктомию.

Сальпинго-оофрэктомия приводит к мучительной ранней менопаузе, которая, в свою очередь, сопряжена с приливами, депрессией, расстройством сна, слабостью, снижением памяти, ранним остеопорозом, сухостью во влагалище, диспареунией, дизурией, миалгией и артралгией.

При медиане наблюдения в 5,6 года среди женщин, получавших гормонотерапию, было 87 случаев РМЖ (12,9%) против 128 (18,9%) в когорте тех, кто ее не получал (p=0,002). Также было показано, что у пациенток, получавших ЗГТ препаратами эстрогенов, отмечено статистически значимое снижение риска РМЖ (ОР=0,37; 95% ДИ 0,24-0,57), а при использовании комбинированной ЗГТ (эстрогены + прогестерон) снижения риска РМЖ не отмечено (ОР=1,14; 95% ДИ 0,21-6,22).

Источники:

- Bardia A, Schmid P, Martín M, et al. Giredestrant vs standard-of-care endocrine therapy as adjuvant treatment for patients with estrogen receptor-positive, HER2-negative early breast cancer: Results from the global phase III lidERA Breast Cancer trial Presented at: 2025 San Antonio Breast Conference Symposium; December 9-12, 2025; San Antonio, TX. Abstract 1.GS1-10.

- De Laurentiis M, Magalhaes Ferreira A, Gilgorov J, et al. Alpelisib plus fulvestrant for PIK3CA-mutated, HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer after a CDK4/6 inhibitor (EPIK-B5): phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Presented at: 2025 San Antonio Breast Conference Symposium; December 9-12, 2025; San Antonio, TX. Abstract RF7-02.

- Rugo HS, Tolaney SM, Jhaveri KL, et al. Clinical and biomarker subgroup analysis of evERA Breast Cancer: A Phase III trial of giredestrant plus everolimus in patients with estrogen receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer previously treated with a CDK4/6 inhibitor. Presented at the 2025 San Antonio Breast Cancer Symposium; December 9-12, 2025; San Antonio, TX. Abstract GS3-09.

- Bidard F, Mayer EL, Park Y, et al. Updated results and an exploratory analysis of ESR1m circulating tumor DNA (ctDNA) dynamics from SERENA-6, a phase 3 trial of camizestrant (CAMI) + CDK4/6 inhibitor (CDK4/6i) for emergent ESR1 mutations (ESR1m) during first-line (1L) endocrine-based therapy and ahead of disease progression in patients (pts) with HR+/HER2- advanced breast cancer (ABC). Presented at SABCS 2025. December 9-12, 2025. San Antonio, Texas. Abstract RF7-03.

- Meteger O. Central Nervous System Outcomes from the Phase III PATINA (AFT-38). Presented at SABCS 2025. December 9-12, 2025. San Antonio, Texas.

- Tung N, Stradella A, Brufsky A, at al. OlimpiaN: A Phase 2, multicenter, open-label study to assess the efficacy and safety of neoadjuvant Olaparib monotherapy and Olaparib plus durvalumab in patients with BRCA mutations and early-stage HER2-negative breast cancer. Presented at SABCS 2025. December 9-12, 2025. San Antonio, Texas.

- Kotsopoulos J, Seca M, Jacek G, et al. Menopausal Hormone Therapy and the Risk of Breast Cancer in Women with a Pathogenic Variant in BRCA1 or BRCA2. Presented at: 2025 San Antonio Breast Conference Symposium; December 9-12, 2025; San Antonio, TX. Abstract GS3-01.

- Johnston SRD, et al. Abemaciclib plus endocrine therapy for hormone receptor-positive, HER2-negative, node-positive, high-risk early breast cancer (monarchE): results from a preplanned interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. December 6, 2022; 24(1): 77-90. https://doi.org/

10.1016/ .S1470-2045(22)00694-5 - Slamon D, et al. Ribociclib plus Endocrine Therapy in Early Breast Cancer. N Engl J Med. 2024 Mar 21; 390 (12): 1080-1091. https://doi.org/

10.1056/ .nejmc2404917

НОВОСТИ ESMO 2025 / НОВОСТИ ESMO 2025: ЖКТ

Авторы: Деньгина Наталья Владимировна

Заведующая радиологическим отделением ГУЗ «ОКОД», директор Центра лучевой терапии «R-Spei»,

член правления RUSSCO, главный редактор Газеты RUSSCO и сайта RosOncoWeb, кандидат медицинских наук,

Ульяновск

Абдулаева Рукият Шамильевна

Врач онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2,

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,

Москва

2025 год – юбилейный для ESMO. За 50 лет Общество стало флагманом не только европейской, но и мировой онкологической науки и практики, насчитывая более чем 45 тысяч членов. Ежегодно на конгрессе исследователи со всего мира представляют результаты наиболее ожидаемых исследований по лечению опухолей различных локализаций.

Конгресс ESMO 2025 действительно стал рекордным: 37 000 участников из 174 стран, 213 сессий, 661 спикер, 2927 представленных абстрактов, из них 112 в качестве Late Breaking Abstracts, и так далее.

Первый день конгресса представил данные нескольких проспективных РКИ, в том числе и по опухолям верхних отделов ЖКТ. Если кратко: в то время как биспецифическое антитело, нацеленное на HER2, продемонстрировало более продолжительную выживаемость у пациентов с ранее леченным раком желудка, комбинации ИТК и иммунотерапии не смогли обеспечить улучшение выживаемости больных раком желудка и гастроэзофагеального перехода (ГЭП).

Результаты трех исследований III фазы, представленных на Конгрессе ESMO 2025, выявили как прогресс, так и сохраняющиеся проблемы в лечении HER2-положительного рака желудка или гастроэзофагеального перехода (РЖ/ГЭП), а также ранее не леченного метастатического плоскоклеточного рака пищевода или запущенного РЖ/ГЭП.

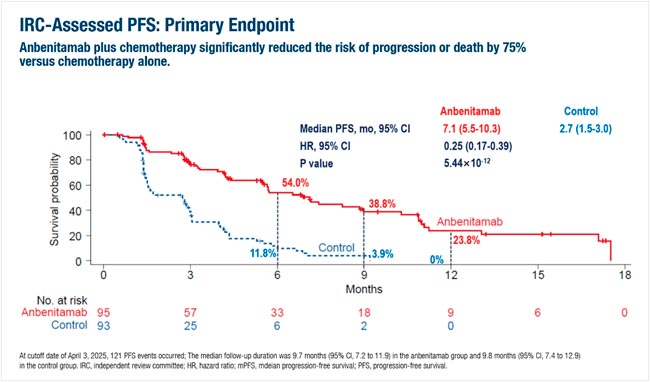

Промежуточный анализ китайского исследования KC-WISE II/III фазы с участием 188 пациентов с HER2-положительным раком желудка/ГЭП, у которых предыдущая терапия с трастузумабом оказалась неэффективной, вызвал наибольший интерес. HER2-позитивные опухоли желудка и ГЭП по статистике составляют 15-20% от их общего числа. Авторы показали на азиатской популяции, что добавление нового биспецифического антитела к HER2 анбенитамаба к химиотерапии значительно улучшило медиану выживаемости без прогрессирования (mPFS; 7,1 мес. по сравнению с 2,7 мес.) и медиану общей выживаемости (mOS; 19,6 мес. по сравнению с 11,5 мес.) – вторичные конечные точки – по сравнению с одной химиотерапией (LBA78, основные результаты представлены ниже). Однако применение комбинации препаратов сопровождалось более высокой частотой нежелательных явлений 3-й степени тяжести и выше, связанных с лечением.

«Эти результаты обнадёживают, – отмечает д-р Maria Alsina из Университетской больницы Наварры (Памплона, Испания). – Однако ограниченный размер исследования и географическое ограничение только китайскими центрами потребуют дальнейшей международной валидации, прежде чем будут рассмотрены варианты изменения реальной клинической практики». Она также призвала к осторожности при интерпретации преимуществ, указав, что показатели контрольной группы оказались хуже ожидаемых по сравнению с другими исследованиями, такими как исследование DESTINY-Gastric04 (N Engl. J Med. 2025; 393: 336-348). «Это повышает вероятность того, что эффективность анбенитамаба могла быть переоценена, – объясняет она. – Тем не менее, эти многообещающие результаты анбенитамаба представляют собой шаг вперед, и вместе с продолжающимися исследованиями в отношении других новых методов лечения, направленных на HER2, они, вероятно, помогут сформировать будущий ландшафт лечения пациентов с HER2-положительным раком желудка».

Краткие результаты:

N=188 (anbenitamab + ХT: n=95; ХT: n=93).

Сравнение Anbenitamab + ХT против ХT:

- mВБП 7,1 против 2,7 мес.; HR 0,25; p<0,00001;

- mOВ: 19,6 против 11,5 мес.; HR 0,29; p<0,00001;

- IRC-ORR: 55,8% против 10,8%; mDoR: 8,2 против 2,9 мес.

Осложнения Grade ≥3, связанные с лечением: 60,6% против 51,6%. при этом кардиотоксичность была невысокой и абсолютно одинаковой между группами – 3,2%.

Рисунок 1.

Комбинированное лечение анбенитамаб плюс химиотерапия значительно продлило ВБП по сравнению с одной химиотерапией у пациентов с HER2-положительным раком GC/GEJC, у которых предыдущая терапия на основе трастузумаба оказалась неудачной – исследование KC-WISE, независимая оценка экспертов (Конгресс ESMO 2025, LBA78).

Подгрупповой анализ ВБП и ОВ показал преимущества экспериментального метода во всех подгруппах пациентов.

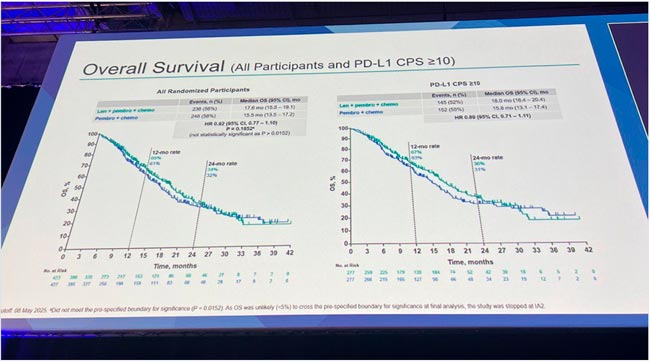

Менее благоприятные результаты были получены в многорукавном исследовании III фазы LEAP-014, где добавление ИТК ленватиниба к пембролизумабу и химиотерапии не улучшило медиану ОВ по сравнению с комбинацией пембролизумаба и химиотерапии (17,6 против 15,5 мес.) у 850 пациентов с нелеченым метастатическим плоскоклеточным раком пищевода, что привело к прекращению исследования в связи с его нецелесообразностью (LBA79, основные результаты ниже). Предыдущий промежуточный анализ исследования показал, что комбинация переносилась с приемлемой токсичностью (Ann Oncol. 2023; 34: S863).

«Эти результаты эффективности согласуются с отсутствием преимущества в общей выживаемости, наблюдавшимся при использовании этой комбинации в исследовании LEAP-015 при аденокарциноме желудка (J Clin Oncol. 2025; 43: 2502-2514), несмотря на то, что доклинические модели предполагали потенциальную синергию между этими методами лечения», – говорит рецензент д-р Maria Alsina. Однако она добавляет: «Будет интересно увидеть анализы подгрупп из LEAP-014, чтобы выяснить, есть ли какие-либо потенциальные преимущества в субпопуляциях с положительным геном PD-L1».

Итак, результаты:

N=850 (lenvatinib + pembrolizumab + ХT: n=423; pembrolizumab + ХT: n=427).

Lenvatinib + pembrolizumab + ХT vs pembrolizumab + ХT:

- медиана периода наблюдения: 22,1 мес. (ITT population, IA2);

- mOS: 17,6 против 15,5 мес.; HR 0,92; p=0,1852;

- mPFS: 7,2 против 6,9 мес.; HR 0,89;

- ORR: 62,2% против 54,8%; mDoR: 8,1 против 6,8 мес.;

- Grade ≥3 токсичности – 81,2% против 79,1%.

Рисунок 2.

Показатели ОВ во всей когорте и в подгруппе с PD-L1 CPS ≥10.

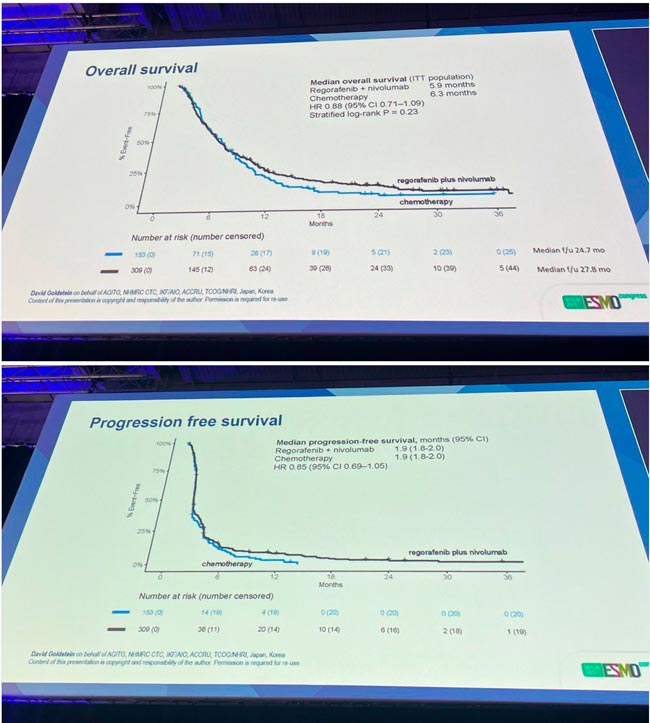

Аналогичным образом, небольшое улучшение общего ответа и показателей контроля заболевания наблюдалось при применении ИТК регорафениба в сочетании с ниволумабом (режим REGONIVO) у 462 пациентов с рефрактерным нерезектабельным или метастатическим раком желудка/ГЭП, ранее проходивших интенсивное лечение, в исследовании III фазы INTEGRATE IIb (LBA80, основные результаты представлены ниже). Продолжительность mOВ составила всего 5,9 мес. при использовании комбинации по сравнению с 6,3 мес. при использовании химиотерапии, выбранной исследователем, в то время как mВБП составила 1,9 мес. в обеих группах лечения. Обоснованием для применения INTEGRATE IIb стали многообещающая противоопухолевая активность и контролируемая токсичность, наблюдавшаяся при использовании этой комбинации в исследовании Ib фазы REGONIVO (J Clin Oncol. 2020; 38: 2053-2061). Эти результаты разочаровывают, учитывая неблагоприятный прогноз у пациентов с раком желудка/ГЭК и острую необходимость в эффективных вариантах лечения после двух линий системной терапии.

N=462 (regorafenib-nivolumab: n=309; ХT: n=153).

Regorafenib-nivolumab vs CT:

- mOВ: 5,9 против 6,3 мес.; HR 0,88; p=0,23;

- mВБП: 1,9 против 1,9 мес.; HR 0,85;

- ORR: 7,4% против 2,6%; mDoR: 9,5 против 6,3 мес.;

- Grade ≥3 AEs: 70,0% против 49,3%.

Рисунок 3, 4.

Показатели ОВ и ВБП в группах.

Учитывая гетерогенность рака ЖКТ, по словам рецензента, будущее лечения лежит в разработке терапии, контролируемой биомаркерами. «Такие точные стратегии могут позволить нам разрабатывать схемы лечения без химиотерапии, минимизировать ненужную токсичность и, в конечном итоге, обеспечить долгосрочные клинические преимущества при этой трудно поддающейся лечению и весьма разнообразной группе заболеваний».

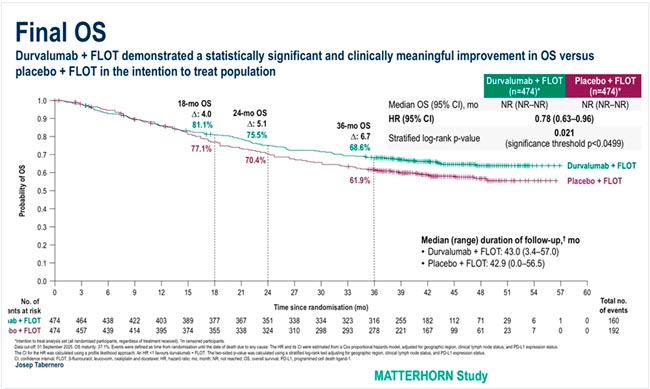

Наконец, два исследования 3 фазы – MATTERHORN и SKYSCRAPER – были представлены как наиболее ожидаемые.

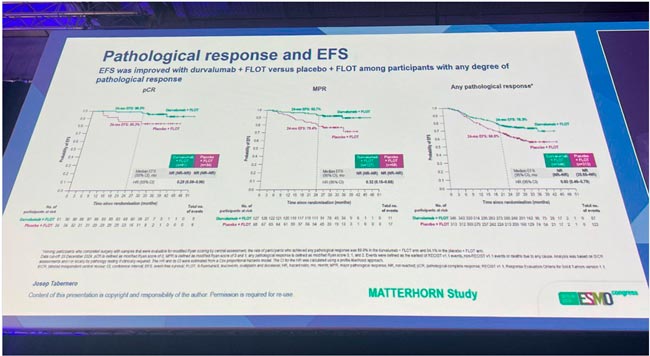

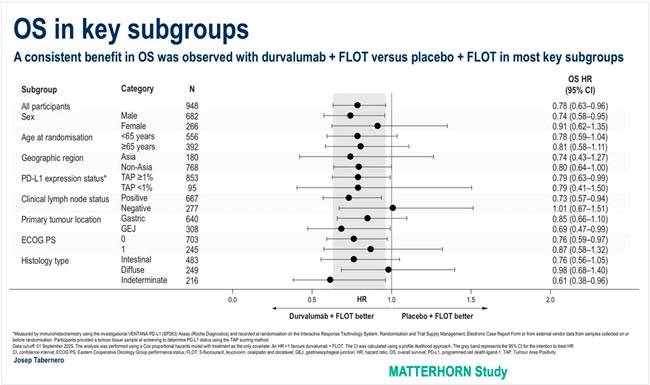

Профессор Josep Tabernero представил финальные результаты по ОВ и связи полного патоморфологического ответа с бессобытийной выживаемостью в исследовании MATTERHORN. В нем 948 больных резектабельным раком желудка или ГЭП II-IVA стадии были рандомизированы на 2 курса неоадъювантного FLOT + плацебо либо FLOT + дурвалумаб с последующей операцией и адъювантом в виде еще 2 курсов по прежней схеме и консолидации дурвалумабом или плацебо (10 введений).

В итоге комбинация FLOT+Д продемонстрировала достоверные преимущества в ОВ в ITT-популяции (HR 0,78, p=0,021) вне зависимости от статуса PD-L1. При этом полный патоморфологический ответ был достигнут у 16,5% больных, а MPR – у 25,8%.

Рисунок 5.

ОВ в подгруппах по данным MATTERHORN.

По сути, любой ответ на экспериментальное лечение давал пациентам преимущество в бессобытийной выживаемости.

Рисунок 6.

Бессобытийная выживаемость в зависимости от патоморфологического ответа.

Рисунок 7.

Подгрупповой анализ общей выживаемости.

Рецензенты полагают, что результаты данного исследования в ближайшем будущем изменят существующую практику в отношении резектабельного рака желудка или ГЭП – в отличие от исследования SKYSCRAPER-07, оценившего эффективность добавления атезолизумаба или комбинации тираголумаба (анти-TIGIT моноклонального антитела) с атезолизумабом в сравнении с плацебо у больных нерезектабельным плоскоклеточным раком пищевода после радикального химиолучевого лечения.

В итоге клинические преимущества оказались на стороне атезолизумаба после ХЛТ в сравнении с плацебо, а комбинация не выявила никаких плюсов в результатах, хотя профиль токсичности ее оказался вполне приемлемым.

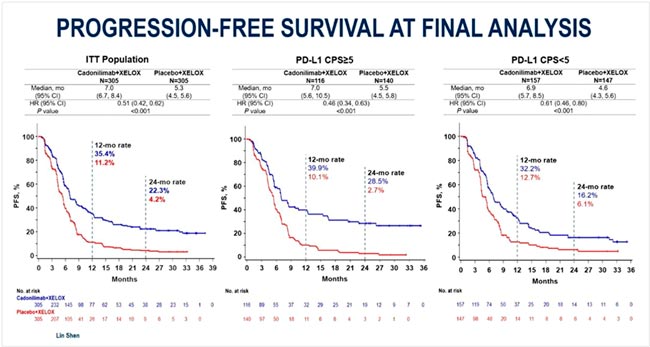

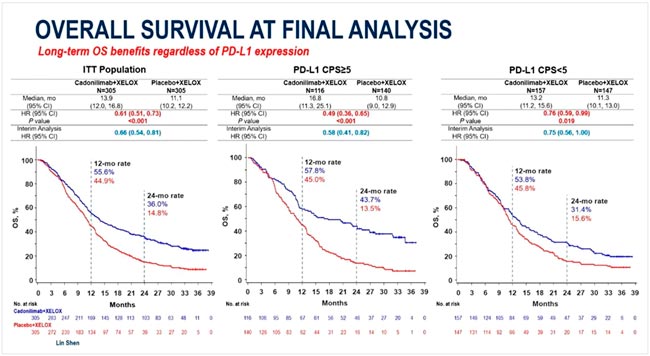

На конгрессе ESMO 2025 были представлены результаты китайского исследования III фазы COMPASSION-15, в котором оценивалась эффективность cadonilimab – новой биспецифической молекулы, направленной на PD-L1 и CTLA-4, в первой линии терапии метастатического или местнораспространенного нерезектабельного рака желудка и пищеводно-желудочного перехода.

Cadonilimab представляет собой первое в мире биспецифическое антитело двойной иммуноактивации, сочетающее механизмы блокирования PD-L1 и CTLA-4 в одной молекуле.

В данном исследовании пациентов рандомизировали на терапию XELOX + cadonilimab и плацебо + XELOX в первой линии терапии. Добавление cadonilimab обеспечило статистически значимое улучшение показателей выживаемости:

- медиана ВБП – 8,6 против 6,1 мес. (HR 0,70; p=0,002);

- медиана ОВ – 16,9 против 13,2 мес. (HR 0,74; p=0,009).

Клинический эффект наблюдался как у пациентов с экспрессией PD-L1≥1%, так и у незначительного количества пациентов с PD-L1-негативными опухолями.

Рисунок 8.

Показатель выживаемости без прогрессирования.

Рисунок 9.

Показатель общей выживаемости.

Профиль токсичности оказался приемлемым: общая частота нежелательных явлений 3-4 степени составила около 40% и была сопоставима между группами cadonilimab + XELOX и плацебо + XELOX. Наиболее частыми осложнениями были нейтропения, анемия и лейкопения.

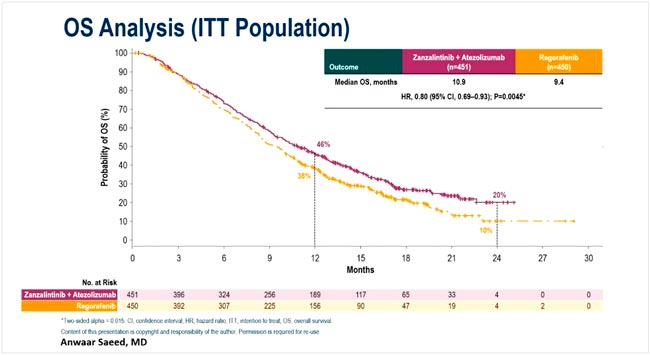

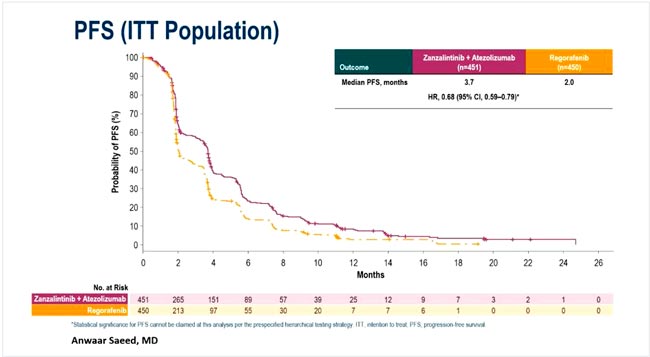

В исследовании III фазы STELLAR-303 оценивалась эффективность комбинации занзалитиниба (Zanza) – мультитирозинкиназного ингибитора MET, VEGFR и TAM-рецепторов (TYRO3/AXL/MER) – с атезолизумабом у предлеченных пациентов с микросателлитно-стабильным (MSS/pMMR) метастатическим колоректальным раком (мКРР).

Пациенты (n=901) были рандомизированы в соотношении 1:1 на терапию Zanza 100 мг + атезолизумаб 1200 мг либо регорафениб. Характеристики групп были сопоставимы; 82% пациентов ранее получали анти-VEGF-терапию.

При медиане наблюдения 18 месяцев комбинация продемонстрировала статистически значимое увеличение выживаемости:

- ОВ – 10,9 против 9,4 мес. (HR 0,80; 95% ДИ 0,69-0,93; p=0,0045);

- ВБП – 3,7 против 2,0 мес. (HR 0,68; 95% ДИ 0,59-0,79).

Рисунок 10.

Показатель общей выживаемости.

Рисунок 11.

Показатель выживаемости без прогрессирования.

Профиль безопасности оказался менее благоприятным: нежелательные явления 3-4 степени отмечены у 59% пациентов против 37% в группе регорафениба. При всей статистической значимости результатов, клинический эффект комбинации Zanza и атезолизумаба остается скромным, что не позволяет говорить о существенном изменении терапевтической парадигмы в MSS-популяции.

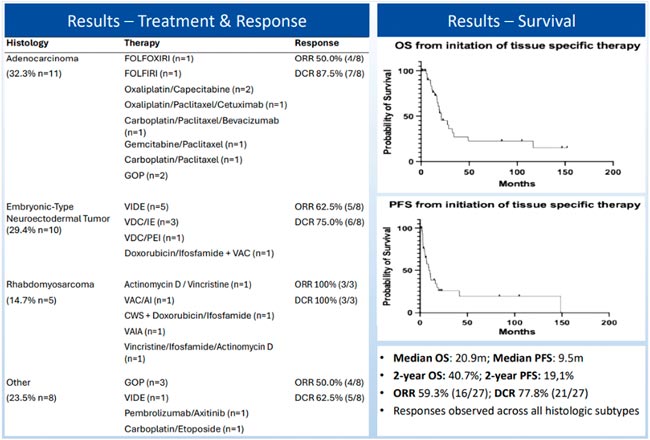

НОВОСТИ ESMO 2025: ГЕРМИНОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Автор: Исраелян Эдгар Рудикович

Врач-онколог онкологического отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) №4

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

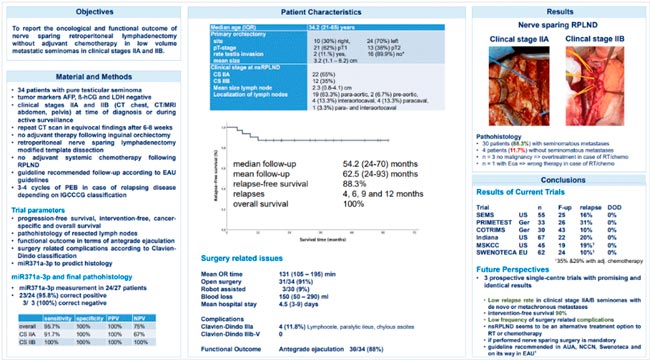

Герминогенные опухоли часто остаются вне контекста крупных рандомизированных исследований и широкого внимания публики, однако в таких сообществах, как RUSSCO, ESMO и ASCO, им посвящаются отдельные доклады и целые ряды на постерной сессии. Так давайте рассмотрим представленные работы на конференции ESMO 2025.

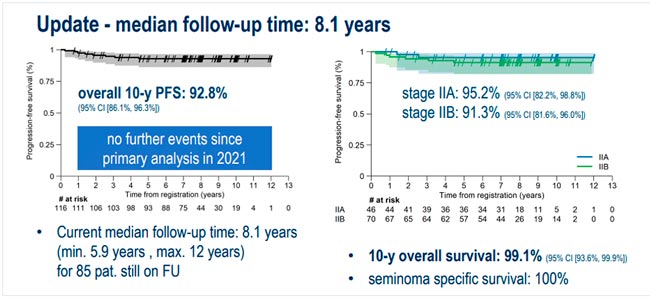

Ранние стадии

Обновленные данные исследования SAKK 01/10: 1 курс карбоплатина + ЛТ при семиномных герминогенных опухолях (СГО) стадии IIA/IIB

Для пациентов с метастатическими СГО IIA (поражение л/у ≤2,0 см) и IIB (поражение л/у>2 см и до ≤5 см) стадий предусмотрено несколько вариантов лечения: лучевая терапия (ЛТ) на парааортальные и ипсилатеральные подвздошные области, химиотерапия (ХТ) согласно группе прогноза по IGCCCG, хирургическое лечение – ЗЛАЭ [1,2].

Пациенты с СГО высокочувствительны не только к ХТ, но и ЛТ. Именно поэтому исторически большинство пациентов с IIA/IIB стадиями получали ЛТ. Затем тренд сменился в пользу ХТ, так как при данном подходе наблюдается схожая эффективность лечения, но меньшая частота вторичных злокачественных новообразований, а также отдаленных нежелательных явлений (НЯ) [3]. Тем не менее, вопрос о роли ЛТ в лечении ранних стадий СГО все еще оставался открытым.

В мультицентрическое (20 центров Швейцарии и Германии) исследование SAKK 01/10 включались пациенты с СГО IIA/IIB стадиями. Им проводилось 1 введение карбоплатина AUC7, далее – ЛТ на зоны пораженных л/у: при IIA стадии – 30 Гр, при IIB стадии – 36 Гр. Первичная конечная точка – 3-летняя выживаемость без прогрессирования (ВБП).

Первые результаты работы были представлены в 2022 году [4]. Согласно статистической гипотезе, для подтверждения эффективности ЛТ необходимо достичь 3-летнюю ВБП в 95%, а при медиане 4,5 года продемонстрировано 93,7%, ввиду чего исследование признано негативным.

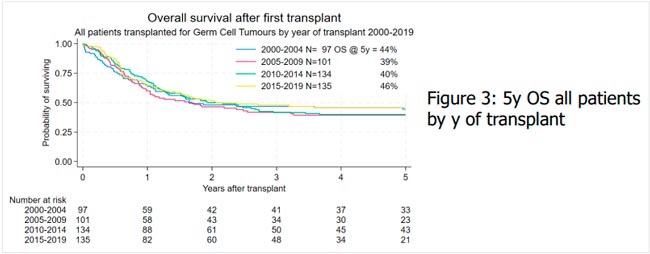

На конгрессе представлены данные 8-летнего периода наблюдения за пациентами. Десятилетняя ВБП составила 92,8%, 10-летняя общая выживаемость (ОВ) – 99,1%, опухоль-специфическая выживаемость – 100% (рис.1).

Рисунок 1.

Обновленные результаты исследования SAKK 01/10.

За весь период наблюдения у 4 пациентов развилась контралатеральная ГО яичка I стадии. Также у 4 пациентов отмечены иные первичные злокачественные опухоли: рак почки, холангиокарцинома, рак мочевого пузыря и рак предстательной железы, базальноклеточный рак. Все опухоли развились за пределами проведенной ЛТ.

Как относиться к столь высоким результатам негативного исследования? Ответить трудно. Для сравнения: согласно обновленным данным консорциума IGCCCG, 5-летняя ВБП и ОВ для пациентов с СГО благоприятного прогноза (преимущественно представлены именно пациентами IIA и IIB стадий) составила 89% и 95% [5]. Отразятся ли данные SAKK 01/10 на рекомендациях крупных сообществ? Ждем обновлений.

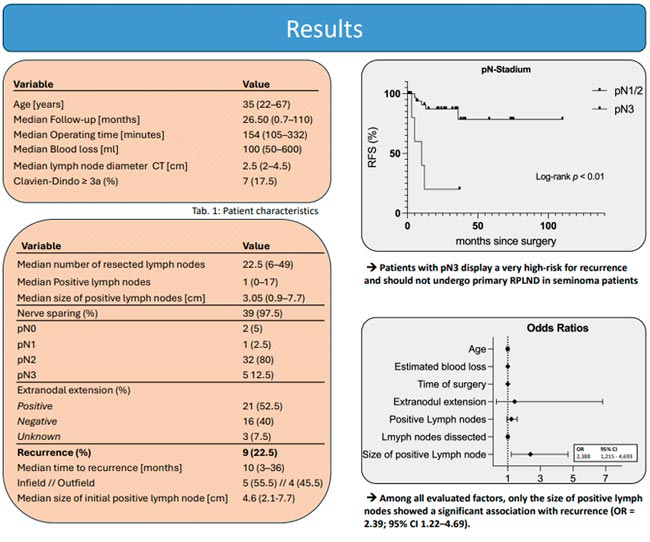

Первичная забрюшинная лимфаденэктомия при клинической IIB стадии СГО – результаты двух крупных центров

Хирургическое лечение, являясь одной из опций лечения ранних стадий СГО, также задвинуто на второй план ХТ. Ведь высокоэффективная ХТ позволяет избежать ЗЛАЭ и связанных с ней осложнений (в том числе ретроградной эякуляции).

Коллегами из Кельнского университетского госпиталя и Университета южной Калифорнии представлен ретроспективный анализ, включивший 40 пациентов с СГО IIB стадии, с нормальной концентрацией онкомаркеров (АФП, бета-ХГЧ, ЛДГ до 1,5×ВГН) перед хирургическим лечением, а также с отсутствием адъювантной ХТ после ЗЛАЭ.

При медиане наблюдения 26,5 мес. рецидив заболевания отмечен у 9 пациентов (22,5%) (у 5 из них рN3), в зоне оперативного вмешательства у 5 (55,5%) пациентов, медиана времени до рецидива составила 10 мес. Безрецидивная выживаемость (БРВ) оказалась значительно ниже при рN3-статусе опухоли. Двухлетняя БРВ составила 20% при pN3 и ≈87% при рN1/N2 (рис.2). Все пациенты были излечены при проведении 1-й линии ХТ в режиме ВЕР.

Рисунок 2.

Основные результаты исследования.

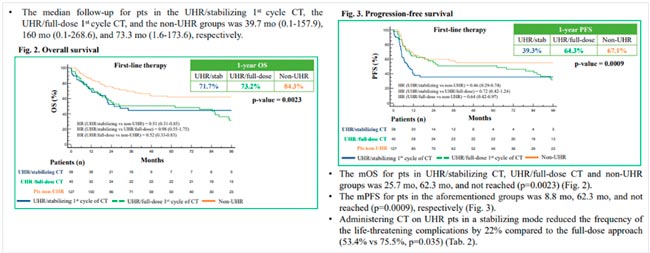

Финальные данные проспективного исследования COTRIMS – забрюшинная лимфаденэктомия (ЗЛАЭ) при метастатической СГО

В данную работу включались пациенты с СГО IIA и IIB стадий, нормальной концентрацией онкомаркеров, которым проводилась первичная ЗЛАЭ. Проведение адъювантной ХТ не допускалось.

Хирургическое лечение проведено 34 пациентам: сIIA – 22 (65%) пациента, cIIB – 12 (35%). При медиане наблюдения 54,2 мес. БРВ составила 88,3%, рецидив заболевания отмечен у 4 пациентов через 4,6,9 и 12 мес. после хирургии. ОВ – 100%. У 3 пациентов по данным планового гистологического исследования не получено данных за злокачественный рост, у 1 обнаружена эмбриональная карцинома. Антеградная эякуляция сохранена у 88% пациентов. Средняя длительность госпитализации – 4,5 (3-9) дня. Осложнения IIIA степени по Clavien-Dindo у 4 пациентов, IIIB-V степеней не отмечено. Все пациенты с рецидивом заболевания получили первую линию ХТ в режиме ВЕР в рамках благоприятного прогноза по IGCCCG (рис.3).

Рисунок 3.

Финальные результаты COTRIMS.

Согласно первичной конечной точке – число рецидивов ≤20% при двухлетнем наблюдении [6] – исследование является позитивным. В то же самое время на работу можно посмотреть и под другим углом – 88% пациентов не получили системной противоопухолевой терапии, обладающей как непосредственной, так и отдаленной токсичностью! Препятствием широкому внедрению данного метода в реальную клиническую практику служит тот факт, что оперативное вмешательство должно проводиться в высокоспециализированных центрах, обладающих опытом проведения данного вмешательства. Доступ к ХТ во многих регионах в разы выше. К тому же нельзя забывать, что у 12% пациентов после хирургии разовьется ретроградная эякуляция, резко снижающая качество жизни. Для некоторых пациентов это может стать бо́льшим НЯ, чем токсичность 3 курсов ХТ.

В любом случае, результаты проспективного исследования подтверждают эффективность хирургии, и данная опция может обсуждаться с пациентами при выборе того или иного метода лечения.

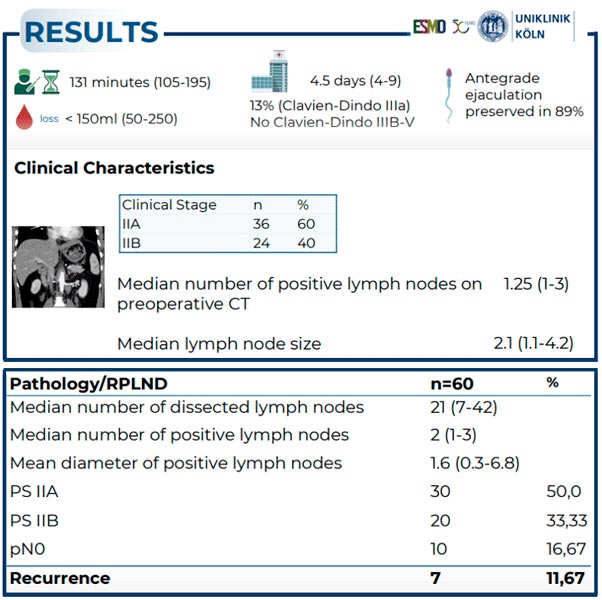

Первичная ЗЛАЭ у пациентов с несеминомными ГО (НГО) стадий IIA и IIB

НГО обладают более агрессивным течением, чем СГО, даже на ранних стадиях. С начала 2000-х годов все большему числу пациентов с НГО IIA/IIB стадий стали проводить на первом этапе ХТ, а не ЗЛАЭ, что отразилось на улучшении отдаленных результатов при непрямом сравнении [7].

В проспективное исследование, проведенное на базе Кельнского университетского госпиталя (да, снова они), включены пациенты с НГО IIA/IIB стадий и нормальной концентрацией онкомаркеров, которым на первом этапе проведена ЗЛАЭ. Адъювантная ХТ не предполагалась. Первичная конечная точка – ВБП и послеоперационные гистологические результаты.

В работу включено 60 пациентов. Средняя длительность оперативного вмешательства – 131 мин., средний срок госпитализации – 4,5 (4-9) дня, у 13% пациентов осложнения IIIA степени по Clavien-Dindo, антеградная эякуляция сохранена у 89% пациентов. Патоморфологическая IIA стадия у 30 (50%) пациентов, рIIB – у 20 (33,3%), рN0 – у 10 (16,7%). Рецидив заболевания отмечен у 7 пациентов (11,6%) (рис.4).

Рисунок 4.

Результаты исследования.

Патоморфологические результаты: рN0 – 17%, семинома – 3%, несеминома – 80% (тератома 8%, эмбриональный рак 40%, опухоли смешанного строения 32%) (рис.5).

Рисунок 5.

Результаты патоморфологического исследования.

Что имеем в итоге: 88% пациентов не получили ХТ на момент представления данных (жаль, что не указана медиана наблюдения), 25% пациентов (pN0, гистологически тератома) избежали ненужной ХТ.

Ситуация аналогична вышеуказанным хирургическим исследованиям. Мы можем обсуждать с пациентами первичную ЗЛАЭ только при следующих условиях: нормальная концентрация маркеров, оперативное вмешательство в высокоспециализированных центрах, пациент осознает риск развития ретроградной эякуляции.

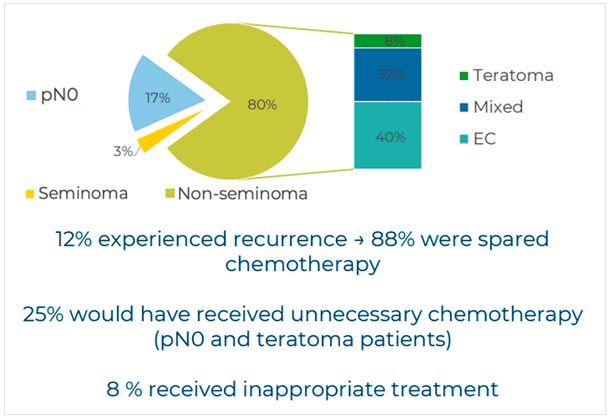

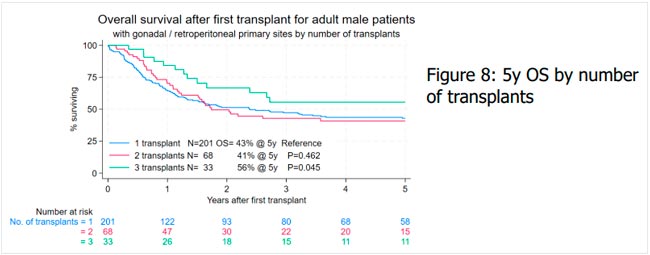

Распространенные стадии

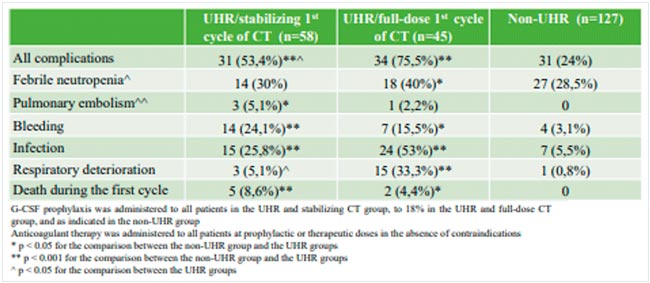

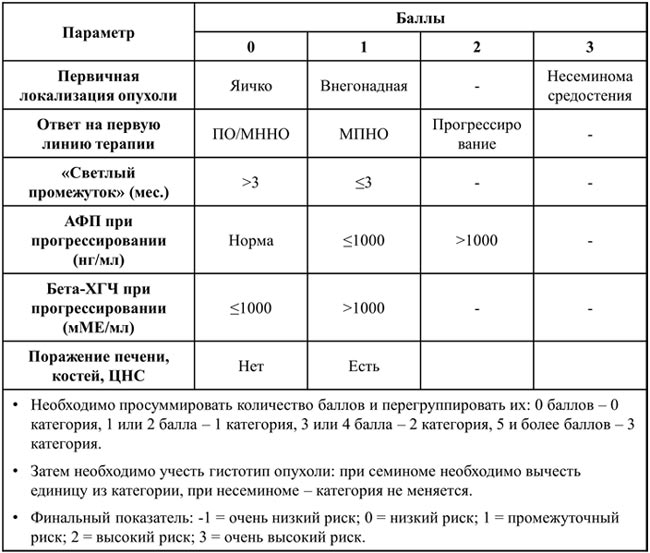

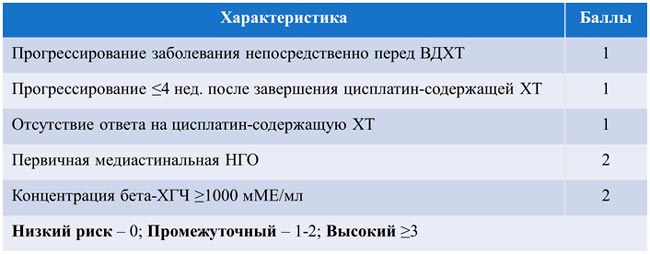

«Стабилизационный» первый курс ХТ у пациентов с НГО сверхвысокого риска: оценка осложнений и влияния на выживаемость

Около трети пациентов с диссеминированными НГО неблагоприятного прогноза по IGCCCG имеют признаки сверхвысокого риска (СВР) (АФП ≥100000 нг/мл, бета-ХГЧ ≥200000 мМЕ/мл, осложнения опухолевого процесса, неудовлетворительный соматический статус). Проведение первого курса ХТ в полных дозах в режиме ВЕР таким пациентам ассоциировано с повышенным риском развития НЯ. Ввиду этого пациентам СВР необходимо проведение 1-го курса ХТ в «стабилизационном» варианте ЕР [1]. Наибольшая доказательная база по данному вопросу отражена в ретроспективном исследовании, проведенном на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Трякиным А.А. [8], где показано, что подобный «стабилизационный» подход снижает число жизнеугрожающих осложнений и не ухудшает отдаленные результаты лечения. Однако это не подтверждается в других работах [9].

В этом году на постерной сессии конференции коллегами из НМИЦ представлена работа по данной проблеме, но с увеличенным периодом наблюдения и числом включенных пациентов: 58 в группе СВР и «стабилизации», 45 – в группе СВР и полнодозовым 1 курсом ХТ, 127 – пациенты неблагоприятного прогноза, но без факторов СВР.

При медиане наблюдения за всеми пациентами 76 мес. продемонстрировано отсутствие различий в ВБП (1-летняя ВБП 39,3% против 64,3%; ОР 0,72; 95% ДИ 0,42-1,24) и ОВ (1-летняя ОВ 71,7% vs 73,2%; ОР 0,98; 95% ДИ 0,55-1,75) между группами СВР: «стабилизационного» и полнодозового первого курса ХТ. Отдаленные результаты статистически значимо выше в группе пациентов неблагоприятного прогноза без СВР в сравнении с пациентами СВР (рис.6).

Рисунок 6.

Общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования.

Проведение «стабилизационного» курса ХТ позволило снизить частоту жизнеугрожаюших осложнений (таких как, фебрильная нейтропения, ТЭЛА, кровотечение, ухудшение дыхательного статуса) на 22% (с 75,5% до 53,4%; р=0,035) (рис.7).

Рисунок 7.

Результаты исследования.